[거연심우소요]

몰록 깨치니 흰연꽃 활짝 웃네

페이지 정보

정종섭 / 2020 년 12 월 [통권 제92호] / / 작성일20-12-30 09:40 / 조회9,295회 / 댓글0건본문

[거연심우소요居然尋牛逍遙 3] - 해인사 백련암

頓悟綻白蓮

頓修破長夢

합천 땅에 들어서면 웅장하고 품격 있는 가야산의 기세에 가만히 있는 사람의 마음도 움직인다. 인근에는 바위산을 보기 어려운데, 이 가야산은 기상이 높은 바위들이 지상에서 솟아 올라 하늘에 걸린 듯이 서 있는 모습을 하고 있다. 가야산은 상왕봉(象王峯, 1,432.6m)을 주봉우리로 하여 칠불봉(七佛峯 1,433m), 두리봉(1,133m), 남산(南山, 1,113m), 단지봉(1,028m) 등의 1,000m 내외의 봉우리들이 연이어 서 있고, 아래로는 높은 봉우리에 짝을 이루듯이 깊은 홍류동천紅流洞天의 계곡이 달리고 있다. 그리하여 『택리지擇里志』에서도 경상도에는 석화성石火星이 없는데, 오로지 합천 가야산만이 우뚝하게 솟은 바위들이 줄 지은 모습으로 있어 마치 불꽃과 같이 보이고 공중에 따로 솟아 있어 매우 높고 빼어나다고 하면서, 동시에 골 입구에는 홍류동과 무릉교武陵橋가 있어 반석과 그 위를 흐르는 맑은 물이 수십 리에 뻗쳐 있다고 했다. 상왕봉에서 보면, 서쪽으로 멀리 덕유산德裕山이 보이고, 남쪽으로 남악南嶽인 지리산智異山이 아스라이 보인다.

사진. 홍류동의 농산정. 해인사 교무국장 일엄 스님 제공.

홍류동으로 들어오면 무엇보다 신라시대 최치원(崔致遠, 857-?)선생의 발자취들이 남아 있다. 최치원은 868년 경문왕景文王 8년에 12살 나이로 당나라로 유학을 가서 18세에 외국인 특별전형인 빈공과賓貢科에 합격하여 중국 천하에 학문과 문장으로 이름을 날리다가 신라가 기울어져 가는 885년 헌강왕憲康王 11년에 귀국하였다. 삼국을 통일하여 통일왕국의 꽃을 피운 때가 언제더냐 싶듯이 내부사회의 모순으로 쓰러져 가는 통일신라의 고국 땅에 돌아온 최치원은 대산군(大山郡, 현泰仁) 태수와 부성군(富城郡, 현瑞山) 태수 등 지방관으로 백성들을 돌보다가 무너지는 나라를 바로잡고자 국가개혁론인 시무책을 894년 진성여왕眞聖女王에게 올렸다. 왕이 이를 받아들이고 육두품으로는 최고 지위인 아찬阿湌에 그를 임명하여 국가 일을 시키려고 하였으나, 서울 세력들의 질시와 견제로 인하여 898년에 면직되자 결국 나라를 바로 세워보려는 뜻을 접고 전국으로 주유하면서 글도 짓고 지식을 전파하기도 했다.

사진2-1. 눈내리는 백련암. 2월1일 촬영.

당시 최치원은 화엄종 고승으로 유명한 친형 현준賢俊 화상이 머물고 있는 해인사에 들어와 화엄승들과 교유하며 불교와 관련한 글을 짓기도 했다. 유불도 삼교에 통달한 그이기에 그의 많은 문장에는 유불도의 개념들이 종횡무진으로 구사되고 있었다. 그의 거처로 전하는 자리에 현재 고운암孤雲庵이 있다. 이 시절 독서를 하며 지내는 중에 「해인사海印寺 선안주원벽기善安住院壁記」를 쓴 것으로 전한다. 이 무렵 민란으로 세상은 매우 어수선하였고, 궁예(弓裔, ?-918)와 견훤(甄萱, 867-936)은 이미 무리들을 모아 따로 나라를 세우려고 하고 있었다. 홍류동을 걸으며 뛰어난 지식인이 자기 역할을 할 수 없게 만든 사연들을 생각하니 예나 지금이나 인간들이 보여주는 모습은 다르지 않다는 생각에 이른다(사진 1).

사진2-2. 눈에 덮힌 백련암. 2019년 1월12일 촬영.

백련암白蓮庵은 해인사에 속해 있는 암자이다. 해인사 본찰이 있는 곳에서 한참이나 걸어 올라가야 하는 높은 곳에 자리하고 있다. 요즘은 자동차로 백련암 바로 아래까지 갈 수 있지만, 백련암으로 가는 길은 역시 산길을 한걸음씩 걸어가야 제 맛이다. 봄에는 보랏빛과 연초록이 감도는 꽃 피는 춘산이 포근하게 둘러싸고 있는 자리이고, 여름에는 소나무와 잣나무가 만들어 주는 그늘에 범상치 않은 바위들이 경판을 줄지어 세워둔 것처럼 둘러싸고 진리를 쏟아내는 자리다. 가을에는 붉게 타 들어가는 단풍이 온통 당우를 에워싸 의단疑團을 다 태워버리고 싶은 발심이 생기는 자리다. 그 가운데에서도 겨울 눈 내린 계절에 소쇄瀟灑한 산중 흙길을 밟으며 걸어 올라가는 맛은 적막寂寞을 느껴볼 수 있어서 일품이다(사진 2-1, 2-2). ‘진정 나는 누구인가?’, ‘나는 과연 삶을 온전히 살아가고 있는 것인가?’, ‘한번 살고 가는 삶에서 나로 인해 이 세상이, 아니 한 사람이라도 행복해질 수 있는 일을 하였는가?’, ‘눈앞에 보이는 것이 공空한 것이라는데 그 뜻이 도대체 무엇인가?’, ‘나도 공하고 만물도 공하면 물아일체物我一體가 공하고, 그리하여 분별지가 없어지고 모든 것이 있는 그대로 화엄세계이면 이 세상이 이상적인 세계가 되고, 사람은 고苦와 집集을 멸한 상태에서 더 이상 바랄 것이 없는 완전한 인간으로 살게 되는 것인가?’, ‘일찍이 붓다는 이를 터득하고 세상에 그 이치를 설하여 이렇게 살아가기를 가르쳤는데, 왜 나는 여전히 의문이 많은 것인가?’, ‘여전히 나는 욕망에 이끌려 다니기 때문인가?’, ‘붓다가 가르침을 펼친 인도에서는 불교가 사라지고 오히려 중국에서 경학經學이 발전하고 단번에 진리를 깨치는 선禪이 생겨난 것은 무엇 때문인가?’, ‘신라와 고려시대를 관통하며 이 땅에서도 불교가 성하였는데, 그 시대 사람들은 과연 삶을 온전히 살았으며, 지금보다 더 나은 사회가 되었는가?’, ‘진리는 예나 지금이나 여여如如한데 인간들이 눈을 뜨지 못하여 지금까지 이렇게 온갖 악행과 오류를 반복하면서 살아가고 있는가?’, ‘불교는 너무 방대하여 공부하고 이해하기 어려운데, 어떻게 시작하여야 하는 것인가?’, ‘스님들의 말씀만 들으면 된다는데 경전과 이론을 공부하지 않고 어떻게 스님 말씀인들 알아들을 수 있는가?’, ‘복잡한 공부를 하지 않아도 참선만 하면 진리를 터득할 수 있다고 하는데, 그러면 학문이 왜 필요하고 대학에 왜 가야 하는가?’, ‘사람은 언제나 죽는 것이지만 죽음 앞에서 당당할 수 있는가?’ 하는 등등, 이러한 기초적인 질문은 누구나 적막강산寂寞江山으로 접어들면 한번쯤은 해보았을 생각들이다.

사진3. 염화실 앞에서 성철 스님(왼쪽 두 번째).

백련암을 찾아 나서는 발걸음은 예나 지금이나 성철(性徹, 1912-1993)이라는 큰 존재에 연유한다. 어느 한 시기에 이 땅에 성철이라는 수행자修行者가 나타나 1940년 대구 동화사桐華寺 금당선원金堂禪院에서 깨침을 얻고 진리의 세계에 돈오돈수頓悟頓修라는 큰 가르마를 하늘에서 땅까지 죽 타버렸다. 이는 보조국사(普照國師, 1158-1210) 지눌知訥 화상 이래 그간 불교계에서 유지해오던 돈오점수頓悟漸修를 인정하지 않고, 돈오한 다음에는 계속 여여如如할 뿐이고, 경전을 보든 다른 지식을 접하든 돈오상태에 어떠한 변화도 없다고 했다. 깨닫고 나면 수정할 것도 없고 노력하여 이를 유지할 것도 없다. 수행자의 세계에서 만일 깨달음을 얻은 상태를 유지하는 노력이 필요하다면 그것은 깨달은 것이 아니라고 단호하게 선을 그었다. 세상에 미친 그 충격은 땅이 갈라지고 화산이 폭발한 것과 같은 것이었다. 그리고 성철 스님은 그 깨달음에 토대를 두고 거침없이 실천했다. 수행할 때는 세상과 단절하고 한번 눕지도 않고 앉아 삼매경에 드는 장좌불와長坐不臥를 수년간 지속하며 정진했다. 이치를 말할 때도 폭포수와 같이 거침없이 설법을 펼쳤다. 말로 하면 마치 본인이 본 다르마dharma를 즉석에서 바로 옮겨 전해주는 것과 같았고, 글로 쓰면 있는 다르마를 그대로 받아쓰는 것과 같았다. 진리를 자동기술(自動記述, automatic description)하는 것이었다. 불교계에서도 엄청난 충격이었음은 말할 필요도 없다(사진 3).

사진4. 법문 하는 성철 스님.

성철스님의 설법은 어렵고도 쉬웠다. 해인사에서 대중 설법을 하며 펼친 『백일법문百日法問』은 여전히 어렵고 이를 이해하려면 불교경전과 선불교를 처음부터 공부해야 한다. 『선문정로禪門正路』는 더 하다. 이 책을 처음 사들고 읽다가 아득하여 읽기를 그만 둔 것은 기억에 생생하다. 요즘도 뛰어난 사람들이 쓴 책이라고 하여 알려지면 알든 모르든 책부터 사는 것은 그래야 그 세계를 조금이라도 안다는 마음의 위안을 얻고 싶어서 일 것이다. 그런데 정작 그런 책들을 실제 이해하고 터득하는 일은 여간 어려운 것이 아니다. 그래도 쉽다고 하는 단테(Durante degli Alighieri, 1265-1321)의 『신곡新曲, Divina commedia』을 이름부터 멋있는 것 같아 덤벼들었다가 죽을 때까지 손에 잡았다가 놓기를 수 없이 반복했다는 어떤 지식인의 일화도 있다. 나는 아직도 몇 차례 손에 잡았다가 중단하고 혹시 단테가 살았던 곳에라도 가보면 무엇인가 쉽게 얻을 수 있지 않을까 하여 피렌체Florence, 베로나Bologna, 라벤나Ravenna 등 그 연고지를 찾아보기도 했지만, 동네 구경하고 맛있는 음식과 아이스크림만 먹고 돌아왔다.

사진5-1. 안에서 본 해인사 일주문, 고심정사 석문숙 불자 제공.

토마스 아퀴나스(Thomas Aquinas, 1225-1274)의 『신학대전神學大典, Summa Theologiae』은 어떠한가. 야심만만하게 이에 도전했다가 중도에 포기한 사람들이 이 지구상에 많으리라 생각된다. 신학과 아리스토텔레스를 동시에 연구한 그가 궁금하여 젊은 시절 툴루즈Toulouse로 가 자코뱅성당Church of the Jacobins의 제단에 있는 그의 관을 한참이나 서서 보고, 나이 들어 『신학대전』을 읽다가 나폴리Naples에 있는 산 도메니코 마기오레San Domenico Maggiore 수도원에서 그가 수도한 방에도 들어가 봤지만, 무엇을 쉽게 얻으려고 한 내 생각이 잘못된 것임만 확인했다.

아무튼 성철 대화상의 『본지풍광本地風光』은 더 어려웠다. 그래서 장안의 지가를 올린 『자기를 바로 봅시다』도 쉽다고 읽어 보았지만 아득하기는 마찬가지였다. 나는 진리를 터득하는 것에는 머리로 먼저 이해하고 체득하는 것이 필요하다고 본다. 수행자로 나서서 목숨 걸고 깨달음의 길로 매진해도 한 소식했다는 말을 듣기 어려운데, 속세에 사는 중생의 경우에는 우선 머리로 이해가 되어야 그 다음 단계로 나아갈 수 있다고 본다. 그러면 그 많은 불경을 다 읽고 공부할 것인가 하는 질문이 생긴다. 그래도 가장 중요한 경전들을 공부하고 이를 터득한 이후에 그 다음 단계로 나아가는 것이 필요하다. 세상 어디에서든 불교공부에서 경전과 원리를 공부하고 터득하는 과정을 거치지 않고 그냥 ‘진리를 발견하자’고 하는 곳은 없다.

성철 대화상도 경전에 의거하여 수행을 말했다. 이런 과정이 필요 없는 경우는 공자가 말한 생이지지生而知之를 한 경우뿐이다. 보통은 학이지지學而知之하여 나중에는 그 자리를 초월하는 단계에 이르게 된다. 그야말로 ‘지식을 통하여 지식 위로!’라는 차원으로 나아가게 된다. 머리로만 터득한 지식에는 실천이 따르기 어렵다. 끊임없는 의문과 회의가 일어나기 때문에 완전히 그 전체를 단박에 터득하고 그 상태에 나아가야 모든 경계가 없어지고 앎과 행이 일치하고, 행함에 머뭇거림이 없어지고 가만히 있어도 행함이 있고 정靜과 동動이 일체가 되며, 세상의 혼란스런 모든 것이 하나로 분명하게 정돈된다. 이 상태에서는 그 전과 비교하면 인간이 달라지고 우주가 다르게 인식되고, 이상적인 세상이 어떠한 것인지 알게 되고, 인간이 어떻게 살아야 하는지도 밝혀지며, 태어나서 죽을 때까지 언제나 환희 속에서 자유자재하는 삶을 살게 된다. 그러나 중생은 묻는다. 도대체 어떻게 이 단계에 도달할 수 있다는 말인가? 성철 대화상은 이에 대해 이렇게 말했다. “화두 참구를 하면서 이론을 들으면 정말로 생명이 있는 것이어서 신주 없는 제사가 되지 않습니다. 그러나 화두 참구하지 않고 이론에만 빠졌다가는 신주 없는 헛 제사가 되고 맙니다.”(사진 4)

사진5-2. 해인사 일주문

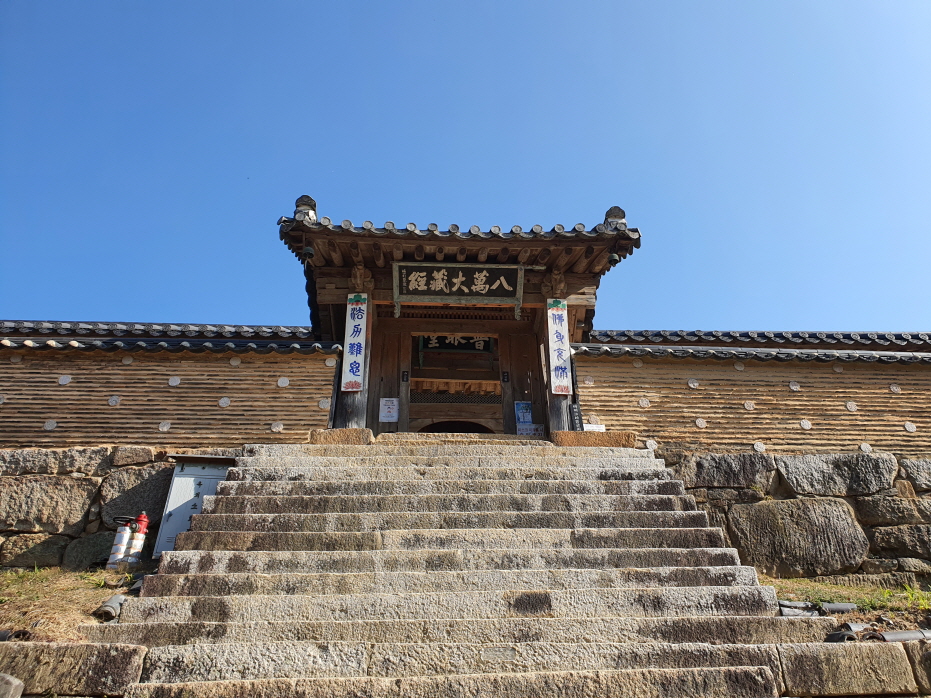

이 지점에서 지식을 추구하는 나로서는 다시 해인사 장경판전藏經板殿에 있는 대장경판大藏經板에 생각이 가지 않을 수 없다. 해인사는 신라시대 의상 대사(義湘大師, 625-702)의 법손인 도당유학승 순응順應 화상과 이정利貞 선백이 대를 이어 노력한 결과 애장왕 3년인 802년에 왕과 왕후의 후원으로 창건되었다. 의상 대사가 적멸에 들어간 지 100년이 지났고, 최치원이 태어나기 50년 전 일이다. 해인사는 산지 가람의 전형을 띠고 있는 고찰인데, 경내에 들어서면 해강海剛 김규진(金圭鎭, 1868-1933)의 현액이 걸려 있는 일주문一柱門에서부터 봉황문鳳凰門, 해탈문解脫門, 구광루九光樓, 그리고 그 뒤로 계단을 올라 석등과 정중탑庭中塔을 지나 비로자나불을 모시고 있는 대적광전大寂光殿에 이르기까지 일직선의 성도聖道로 연결되어 있다(사진 5-1, 5-2). 다시 대적광전 뒤로 가파른 계단을 오르면 바로 대장경판을 보관하고 있는 장경판전이 장엄한 모습으로 동서로 줄지어 서 있고, 그 뒤쪽 높은 곳에 수미정상탑須彌頂上塔이 서 있다. 비로자나불이 불법을 머리에 이고 있는 구도이다.

장경판전(사진 6-1)으로 들어가는 문에는 회산晦山 박기돈(朴基敦, 1873-1947) 선생이 ‘八萬大藏經’이라고 대담하게 쓴 현액이 걸려 있고(사진 6-2), 경내에는 남측 건물인 수다라장修多羅藏과 북측 건물인 법보전法寶殿에 경판이 보관되어 있다. 대장경은 인도의 산스크리트어로 된 불경을 당나라에서 한자어로 번역한 경전經典과 율장律藏, 논서論書의 삼장三藏을 모두 모아 목판에 새긴 것이다. 1011년 고려가 거란의 침공을 맞아 수도가 함락되는 위기에 빠지자 위기극복의 한 방편으로 목판에 경전을 새기기 시작하여 1029년에 완성하여 대구 팔공산 부인사符仁寺에서 보관하던 초조대장경初造大藏經이 있었다.

사진 6-1. 해인사 장경판전. 해인사 교무국장 일엄 스님 제공.

그런데 1232년 몽골군이 고려를 침공하여 전국토를 유린했을 때 이것이 불에 타 세상에서 사라졌다. 충격에 빠진 고려는 1237년 고종高宗 24년부터 불경판각 사업을 거국적으로 다시 시작하였다. 1248년까지 일단 마무리를 한 것이 현재 있는 팔만대장경의 목판이다. 모두 1,496종 6,568권으로 경판經板의 수는 81,137개로 양면에 새겨졌는데, 동아시아에서 목판 전체가 남아 있는 가장 오래된 경판일 뿐 아니라 내용도 가장 충실하고 정확한 것으로 평가되고 있다. 역사적으로는 초조대장경이 없어진 후 다시 조성한 것이라 하여 재조대장경再造大藏經이라고도 한다.

이 대장경을 조성하여 봉안한 이후 부처님이 나라를 보우保佑할 것이라는 마음의 위안을 삼게 되었는지는 모르지만, 진리를 찾아가는 입장에서는 이를 끌어안고만 있을 것이 아니라 인출하여 연구하고 전파하고 모든 백성들이 터득하고 실행해야 할 일이다. 그렇지만 고려는 망해버렸고, 유교를 국교로 들고 나온 조선에서는 불교는 왕실 불교로 겨우 연명하게 되었다. 사찰은 권력을 쥔 자들이 빼앗아 별장이나 서원을 지어버렸고, 승려들은 천민으로 취급되어 도성에 출입도 할 수 없게 만들었다. 그나마 뛰어난 인재들의 피를 낭자하게 뿌리고 왕권을 찬탈한 세조가 천벌이 무서웠는지 불교를 지원하면서 대장경도 50질을 인출·간행하여 전국 주요 사찰에 배포하였다. 그런데 이를 다른 면에서 보면, 그때까지 그 중요한 경전을 모두 읽거나 충분히 공부하지도 않은 채 불교철학을 한 것인가 하는 의문이 든다. 물론 신라가 전승기를 구가할 때 자장(慈藏, 590-658), 원측(圓測, 613-696), 의상, 원효(元曉, 617-686) 등 천재적인 불교철학자들이 나와 『화엄경』, 『금강경』, 유식철학 등을 터득하고 논문과 주석서를 쓰면서 그 가르침이 왕실이나 백성들에게 전파되기는 했고, 고려에 와서는 불립문자不立文字와 돈오점수를 기본을 하는 선종이 힘을 얻어 발전하였지만, 많은 불경이 판각까지 되어 있었음에도 이를 인출하여 밤 새워가며 공부한 열기는 별로 느껴지지 않는다. 이미 조선시대에는 불교가 억압되어 불가에서 암암리에 전해 내려온 선종이 오히려 전법에 수월했기에 그랬는지는 모르지만 ‘지식을 통하여 지식 위로!’, ‘문자반야를 통하여 반야prajñā로!’를 추구하는 관점에서 보면, 그렇게 밖에 보이지 않는다.

사진 6-2. 해인사 장경판전 입구. 해인사 교무국장 일엄 스님 제공.

이 지점에서 보면, 팔만대장경이 유네스코 세계유산으로 등재되고 인류 역사에서 남은 귀한 자산이기 때문에 많은 사람들이 구경을 가고 소중하게 여긴다면 그야말로 붓다가 기가 찰 일이다. 더하여 이것을 경매에 내놓으면 값이 얼마나 되는 앤틱antique일까 하는 시선들을 보게 되면, 붓다가 나타나 “너희들이 껴안고 있는 그 물건은 내가 한 말이 아니다.”고 할 것 같은 생각이 든다. 아무튼 그간 적지 않은 사람들이 불교를 연구하려고 일본으로 떠났다. 연구자들이나 승려들이나 일본으로 불교공부를 하러 유학한 이유는 불교학에 대한 세계적인 연구자들이 대부분 일본학자들이기 때문이다. 지금도 불교나 경전에 대해 깊이 있는 공부를 하려면 결국 일본학자들의 저술들을 읽게 되고, 그들이 번역한 자료들을 보게 된다. 신라와 고려의 불교가 높은 수준을 유지했다고 하면 그 이후로도 불교에 대한 연구자들이나 승려들이 기라성 같이 쏟아져 나와야 하는 것이 아닐까 하는 생각을 해본다. 일본은 불교국가도 아니고 국민들 사이에 불교가 성하지도 않은 나라임에도 불교연구가 세계 정상인 이유를 깊이 새겨볼 일이다. 팔만대장경을 인출한 책을 애걸복걸하며 우리에게서 얻어간 일본에서 말이다!

먼저 불교를 철저히 공부한 다음에 깨달음의 단계로 나아가자고 하면, 원택圓澤 대화상으로부터 몽둥이질을 당할 일이다. 가야산 호랑이 성철 스님은 이제 안계시니까 몽둥이를 드실 수도 없다! 옛날에는 염화실拈花室 앞뜰에도 계셨는데, 지금 가 봐라 거기 계시는가! 그런데 성철 대종사는 이렇게 말씀하셨다. “팔만대장경은 다 지월지지指月之指, 즉 달을 가리키는 손가락일 뿐이다. 누구든지 달을 봐야지 손가락을 쳐다보지 말라. 불법은 실제 근본 마음을 전하는데 생명이 있는 것이다. 말은 마음을 전하는 방편에 불과한 것이다. 부처님이 늘 그렇게 말씀하셨다.” 이미 70년대 상당법문으로 『임제록臨濟錄』에 대해 평석을 하실 때 한 말씀이다. 그래도 초급 중생은 달을 가리키는 손가락이 손가락인지 가래떡인지부터 알고 싶은 것을 멈출 수 없다. 아래로 축 쳐지는 가래떡이 달을 가리킬 수는 없으니까. 많은 불교학자들이 양성되고, 그 많은 사찰의 불교대학에서 공부부터 열심히 하는 모습을 더 간절히 기대해본다. 비록 나는 성철 스님이 번역하신 『돈황본敦煌本 육조단경六祖壇經』을 멋으로 들고 다니다가 다 읽지도 못하고 잃어버린 사람이기는 하지만.

백련암 고심원古心院에서 외우畏友 김호석金鎬䄷 화백이 그린 성철 대종사의 진영眞影과 3만 명을 넘는 추모객들이 골짜기를 가득 채운 다비식 전모를 그린 대형 그림을 시간 가는 줄 모르고 보았다. 사람을 그리는 일은 형상을 그리는 사형寫形이 아니라 그 인물의 정신을 포함한 전체를 그리는 사신寫神이라는 뜻을 여기서 알 수 있었다. 참으로 다시 그리기 어려운 절품絶品이다(사진 7).

사진7. '그날의 화엄' 부분도. 성철 스님 다비식 장면. 김호석 화백 그림.

원택 대화상은 성철 스님을 평생 시봉하셨다. 속가의 인연으로 말하면, 나의 고등학교 대 선배님이시다. 이론과 지식을 좋아하는 나를 만나실 때마다 늘 미소만 지으시고 말씀을 많이 하시지 않으신다. 오히려 번잡한 내 말을 들으시기를 좋아하신다. 속은 어떠신지 몰라도 겉으로는 그렇게 보이신다. 어느 해 추운 겨울 백련암으로 찾아뵈었을 때에도 쾌히 방 하나를 내어 주시며 자고 가라고 하셨다. 60년대 말 연세대 정외과를 졸업하고 큰 포부를 가지고 장래를 준비하던 청년이 친구 따라 백련암에 놀러갔다가 성철 스님을 만나 “머리 깎고 출가하게!”라는 말씀에 바로 세상과 인연을 접고 수행자의 길로 나선 어른이다. 만일 속세에 계셨으면 학계나 정치계로 나가 큰 역할을 하셨을 것이다. 그날 나도 얼씨구나 하며 하룻밤 공짜로 자기는 했지만 혹시 붙잡혀 머리 깎아라 하시면 어쩌나 하고 내심 겁이 나기도 했다. 후배라고 봐 주셨던 것 같다. 그런 세월이 지났다.

원택 대화상은 성철 스님 옆에서 시봉하고 가르침을 받고 수행하면서 성철 스님이야말로 우리 옆에 오신 붓다라는 것을 터득하셨다. 달을 가리키는 손가락을 볼 것이 아니라 바로 옆에 계신 붓다를 모시고 그 가르침을 행하면 그것이 부처의 길을 가는 것이라고 하시며 지금까지 오로지 한 마음으로 수행자의 길을 걸어가신다. 성철 스님의 생전이나 사후나 한결같이 붓다를 정대頂戴하듯 이마에 성철을 이고 사신다. 겉은 부드러우시면서 참으로 엄격하시다. 다비식을 치르고, 사리탑을 조성하고, 겁외사劫外寺를 창건하고, 성철기념관을 건립하여 국민들이 성철 대종사의 가르침을 터득할 수 있게 한 일도 그 맥락이다. 성철 스님이 생전에 마치지 못한 역경사업을 이어서 마무리하고, 성철 스님의 법문을 책으로 출간하고 영상으로 알리는 일도 그러하다.

사진8. 합죽선 부채 그림

티벳불교 관련 저작까지 번역해내는 일로 바쁜 성철사상연구원의 조병활 박사는 성철 스님의 말씀은 실로 알아듣기 쉬운데 도대체 왜 다들 이해하기 어렵다고 하는지가 그야말로 ‘이해하기 어렵다’고 하며 본격적으로 성철 대종사의 가르침과 말씀을 더 쉽게 풀어내는 일을 시작했다. 참으로 답답한 마음이 들 것이다. 이 아까운 시간에 산스크리트어나 티베트어로 된 불교문헌이나 뛰어난 철학자들의 글을 번역하여 불교학 연구의 깊이를 더 하는 일이 급한데 이런 일까지 해야 할 형편이니. 그렇지만 이 땅에 나 같은 사람이 어디 한두 사람이겠는가. 이것도 중생 구제라고 하는 수밖에 없지 않을까. 그래서 변명 같지만, 내가 불교학자들을 많이 양성하고 배출했어야 했다고 말하지 않는가! 지금이라도 한국불교계는 각종 언어를 자유자재로 구사할 수 있는 불교학자들을 양성하는데 총력을 기울여야 한다고 본다!

이 상황에서 원택 스님에게 한 대 얻어맞지 않으려고 염천을 잊으시게 합죽선에 성철 스님 오도송을 쓰고 불면암佛面巖을 그려 드렸다(사진 8). 스님이 공을 들여 감역監譯하신 『명추회요冥樞會要』 도 책상 위에 펴 놓고 열심히 읽고 있다. 첫 장부터 이렇다. “만약 불승佛乘을 연구하고자 한다면 보장寶藏을 펼쳐서 낱낱의 글자를 소화해 자기에게 귀결시키고, 모든 말씀이 진심眞心에 계합하도록 해야한다. 그저 의미를 담은 문자에 집착해 말을 따라 견해를 내서는 안되니, 반드시 글 속에 담긴 뜻을 찾아내어 근본종지에 계합해야 한다[契會本宗], 그러면 무사지지無師之智가 눈앞에 나타나고, 천진지도天眞之道에 어둡지 않을 것이다!”

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.