[불교로 읽는 서유기 ]

여섯 도적과 머리테 죄는 주문

페이지 정보

강경구 / 2025 년 4 월 [통권 제144호] / / 작성일25-04-04 11:35 / 조회2,831회 / 댓글0건본문

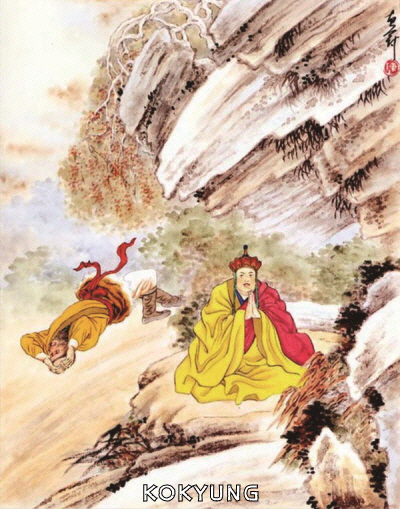

삼장과 손오공이 서천길을 가는데 여섯 명의 도적이 나타나 길을 막는다. 가진 것을 내놓으라는 것이었다. 그들은 눈으로 보고 기뻐함[眼看喜], 귀로 듣고 분노함[耳聽怒], 코로 맡고 애착함[鼻嗅愛], 혀로 맛보고 생각함[舌嘗思], 뜻으로 알아 욕망함[意見慾], 몸은 본래 걱정함[身本憂]으로 불리는 도적들이었다.

손오공이 웃음으로 상대한다. “아! 여섯 도적들이셨어. 출가한 내가 너희들의 주인이라는 것을 모르고 길을 막는구나. 이제까지 훔친 보물을 내놓고 나랑 일곱 몫으로 공평하게 나누자. 그러면 너희를 용서해주지.” 그 도적들이 듣고 일제히 달려들며 외쳤다. “중놈이 무례하구나. 가진 물건이 하나도 없으면서 우리와 물건을 나누겠다니.” 도적들과 손오공 간에 충돌이 일어나고 손오공이 여의봉을 꺼내 여섯 도적을 모두 죽여버린다.

삼장이 기겁하며 꾸짖는다. “강도이기는 하지만 죽을죄를 지은 것은 아니지 않느냐. 쫓아내면 그만이지 굳이 죽여버릴 것은 무엇이냐? 그래서는 중이 될 수도 없고 서천에 갈 수도 없겠다.”는 것이었다. 이에 손오공이 성질을 부리며 삼장을 떠나 동쪽으로 돌아가 버린다.

여섯 도적 상대하기

삼장과 손오공의 앞을 가로막은 여섯 도적의 정체는 그 이름에 명백히 나타나 있다. 그 이름들은 ‘감각기관[六根]×대상세계[六境]=분별의식[六識]’의 방식으로 이루어지는 세계인식을 가리킨다. 예컨대 첫째 도적의 이름인 “눈으로 보고 기뻐함[眼看喜]”을 보자. 그의 성씨는 눈[眼]이고, 이름의 앞은 봄[看]이고, 이름의 뒤는 기뻐함[喜]이다. 눈이라는 감각기관[根]이 대상[境]을 봄으로써 기쁨이라는 분별인식[識]을 일으켰다는 뜻이다. 나머지 도적들의 이름도 이러한 공식에 의해 이루어져 있다. 손오공은 이들을 모두 죽여버린다. 이에 대해 삼장이 극력 비판한다. 여섯 도적을 죽여버린다면 “중[和尙]이 될 수도 없고 서천에 갈 수도 없다.”는 것이다.

왜 그런 걸까? 그 이유를 우리는 「반야심경」에서 찾을 수 있다. 「반야심경」은 『서유기』의 주인공인 삼장 현장이 번역한 것이고, 『서유기』의 전체 여정을 이끄는 여행 지침에 해당한다. 그런데 현장이 번역한 「반야심경」은 색즉시공, 공즉시색을 함께 말하는 경전이다. 색즉시공이므로 5온, 12처, 18계, 12연기, 4성제가 모두 공하다. 이것이 끝이라면 손오공에게 잘못이 없다. 모두 죽여 깔끔하게 치워버렸기 때문이다. 그런데 이 색즉시공은 천차만별의 현상을 인정하는 공즉시색을 짝으로 하여 성립한다. 본질적 공과 현상적 모양의 불이성을 바로 보는 것이 중도를 실천하라는 것이다. 그것은 일체중생을 내 몸처럼 사랑하는 동체대비同體大悲의 마음으로 나타난다. 삼장은 이렇게 말한다.

출가수행자는 땅을 쓸면서도 개미의 생명을 다칠까 걱정한다. 등불을 켜도 나방의 생명을 아껴 비단 천으로 덮개를 한다. 어쩌자고 다짜고짜 한방에 때려죽이느냐 말이다. 자비심과 선의라고는 아예 없는 거냐?

누가 옳은가? 6근, 12처, 18계의 장애성을 바로 보아 깔끔하게 없애버린 손오공이 옳은가? 내가 죽을지언정 생명을 죽이는 험악한 짓을 저질러서는 안 된다고 역설하는 삼장이 옳은가? 『서유기』를 보면 삼장과 손오공이 충돌하는 장면이 수시로 나타난다. 그런 경우 대개 잘잘못이 반반이다. 절대부정과 절대긍정의 어느 한쪽에 치우친 입장에서 상대를 비판하는 것이기 때문이다. 수행은 이러한 치우침의 거듭된 충돌과 화해를 내용으로 한다. 서천 여행 내내 손오공과 삼장 간에 충돌과 화해가 거듭 나타났던 이유이기도 하다.

이 경우도 마찬가지인데 관세음보살은 현장의 편을 든다. 왜 그럴까? 원래 『서유기』는 대승의 여행에 대한 이야기다. 그 여행은 소승의 도달처인 아공법유我空法有를 출발점으로 삼는다. 이후 공에 집착하는 마음까지 내려놓는 아공법공我空法空의 길을 걷는다. 그리하여 손오공의 ‘오공悟空’, 즉 공에 대한 깨달음은 아공에서 법공으로 나아가는 진화의 궤적을 밟게 된다. 그 출발점에서 여섯 도적을 살해한 것이므로 공집空執에 대한 비판이 주가 되는 것이다.

비단옷과 꽃 모자와 머리테 죄는 주문

손오공은 잔소리를 견디지 못해 동쪽으로 돌아가고 삼장 혼자 남게 된다. 이때 관세음보살이 노부인으로 현신하여 나타나 비단옷과 꽃 모자를 주며 말한다. “이 비단옷과 금테 두른 꽃 모자를 줄 테니 제자가 돌아오면 그에게 주세요.” 그리고는 ‘마음을 안정시키는 진언[定心眞言]’, 혹은 ‘머리테 죄는 주문[緊箍兒咒]’이라고 불리는 주문을 알려준다. 손오공이 옷을 입고 모자를 쓰면 바로 주문을 외워보라는 것이었다.

한편, 삼장을 떠났던 손오공은 중간에 마음을 고쳐먹고 삼장에게 돌아온다. 다리 아래 떨어뜨린 신발을 주워다 바치기를 세 번이나 반복한 장량의 겸허한 마음 씀에 대한 이야기[圯橋進履]를 용왕에게 듣고 감동했기 때문이었다. 삼장에게 돌아온 손오공은 관음보살이 놓고 간 비단옷과 꽃 모자를 받아 좋아하며 착용한다. 이에 삼장이 주문을 외자 꽃 모자의 금테가 손오공의 머리를 죈다. 72가지 신통을 자랑하던 손오공이었지만 머리를 파고드는 금테의 위력에 항복하고 만다.

손오공의 자아와 회심回心

손오공은 삼장의 잔소리를 이해할 수 없다. 여섯 도적을 때려죽여 장애를 없앴다. 그것은 공의 도리에 철저한 옳은 실천이다. 그런데 왜 욕을 먹어야 하는가? 이에 오행산에서 500년을 보내며 눌러왔던 자아가 ‘불쑥!’ 일어난다. 사실 여섯 도적을 상대할 때에도 자아가 부활할 조짐은 있었다. “출가한 내가 너희들의 주인”이라느니, “보물을 나누자”느니 했던 손오공의 말만 해도 그렇다. 나라는 주체가 있고 12처 18계라는 대상이 있고, 결과물을 향유하는 일도 있다는 말이 되기 때문이다. 그래서 삼장의 잔소리를 견딜 수 없다.

이 자아의 발호를 막는 길은 무엇인가? 인욕, 즉 참음의 실천이다. 『서유기』에서는 이것을 장량의 얘기로 환치하여 들려준다. 한나라를 창업한 한고조는 중국 역사상 가장 위대한 군주의 한 사람이다. 그런 한고조를 있게 한 세 명의 전설적 신하가 있었는데 장군 한신과 재상 소하와 책사 장량이 그들이다. 그중 장량이 천하를 주무르는 안목을 갖게 된 사연이 있다.

장량이 젊었을 때였다. 신선 황석공黃石公이 노인의 모습으로 다리에 앉아 있다가 일부러 신발을 떨어뜨린다. 그리고는 지나가는 장량을 불러 주워 오게 한다. 장량이 즉시 신발을 주워다 무릎을 꿇고 직접 신겨준다. 그런데 신선이 다시 신발을 떨어뜨리고 주워오게 한다. 이렇게 세 번을 반복하는 동안 장량은 자존심을 세우지도 않고 귀찮아하는 기색도 없이 노인을 위해 신발을 주워다 직접 신겨준다. 이에 황석공이 그에게 비법의 천서天書를 내려준다. 장량은 이것을 공부하여 천하를 주무르는 안목을 갖추게 된다. 그는 한나라의 통일 작업이 완료된 뒤에는 산에 들어가 신선이 된다. 미륵보살은 “욕하면 좋다 하고, 때리면 넘어진 김에 자고, 침을 뱉으면 마르도록 놔두라.”고 했다. 『서유기』에서는 이 중국 버전의 인욕담을 통해 손오공의 회심回心을 이끌어낸다.

금상첨화의 복장

지난 회에서 흰 도포에 호랑이 가죽을 걸친 손오공의 옷차림이 의미하는 바를 살펴본 일이 있다. 그것은 원리(흰옷)와 현상(호랑이 가죽)의 불이성과 그 실천을 상징하는 복장이었다. 그런데 여기에서 관세음보살이 준 비단옷과 꽃 모자를 착용함으로써 복장에 변화가 일어난다. 비단[錦] 옷과 꽃[花] 모자는 금상첨화錦上添花라는 단어를 띄우기 위한 장치다. 사실 금테 두른 꽃 모자는 머리를 죄는 고통에 놀란 손오공이 모두 뜯어내기 때문에 더 이상 꽃 모자가 아니게 된다. 금상첨화라는 단어를 띄우는 기능을 수행하고 사라져버리는 것이다.

금상첨화란 무엇인가? 사실 비단옷은 불교의 수행자에게 어울리지 않는 복장이다. 그런데 그 의미를 생각해보면 반드시 금상첨화라야 한다. 손오공의 복장은 두 가지 측면에서 금상첨화, 즉 비단에 꽃 더하기다. 우선 호랑이 가죽과 어울려 금상첨화다. 손오공은 흰옷을 벗어버리고 비단옷을 입었다. 흰옷은 이치[理]이고 비단옷은 현상[事]이다. 그러니까 흰옷 대신 비단옷을 입음으로써 이사무애에서 사사무애로의 복장 변화가 일어난 것이다. 요컨대 비단옷과 호랑이 가죽이 함께 하는 옷차림은 사사무애의 실천을 상징한다. 현상 그대로 본질임을 확인하는 것이다.

다음으로 비단옷과 꽃 모자도 금상첨화다. 문자적으로 그럴뿐더러 내용적으로도 그렇다. 무엇보다 꽃 모자가 사라지고 금테만 남게 된 상황에서도 금상첨화다. 왜 그런가? 사사무애의 법계연기가 되려면, 즉 삼라만상의 현상 그대로 진리가 되려면 주체와 대상의 분별이 일어나면 안 된다. 모자의 금테가 그 일을 한다. 금테가 머리를 죄면 손오공이라는 주체가 사라진다. 또 그와 동시에 주객을 나누는 분별 또한 사라진다. 분별이 사라지므로 여섯 감각기관이 청정해지고[六根淸淨] 그 기능이 완성되는[成所作智] 기적이 일어난다. 다만 손오공은 이제 겨우 그 단초를 본 정도에 머물러 있다.

여래의 다섯 보물과 머리 죄는 테와 주문

그렇다면 자아의 발호를 눌러 사사무애의 실천으로 이끄는 머리 죄는 주문[緊箍兒咒]은 무엇일까? 마음을 안정시키는 진언[定心眞言]으로 불리기도 하는 이것이 구체적으로 무엇인지는 풀리지 않는 『서유기』의 비밀이기도 하다. 관세음보살이 경전을 구하러 갈 사람을 찾기 위해 동쪽으로 떠날 때 석가여래에게 다섯 가지의 보물을 받는다. 금란가사와 아홉 고리 석장[九環錫杖]과 세 개의 머리테가 그것이다.

이 중 가사와 석장은 서천행을 시작하기 전의 삼장에게 전달된다. 왜 금란가사일까? 또 왜 여섯 고리(6바라밀)도 아니고, 여덟 고리(8정도)도 아니고, 열두 고리(12연기)도 아닌 아홉 고리 석장일까? 이에 대한 논의는 뒤로 미루고 여기에서는 세 개의 테와 주문에 대해 살펴보기로 하자. 석가여래는 이 세 개의 고리에 대해 이렇게 말한다.

이 보물은 죄는 테[緊箍兒]라고 하는데 세 개의 모양이 똑같지만 쓰임새는 다르다. 황금[金]의 주문, 죄[緊]는 주문, 금지[禁]하는 주문을 전수하겠다. 신통이 광대한 요마를 만나거든 잘 권해서 경전을 가지러 오는 이의 제자가 되도록 하되 말을 듣지 않으면 이 테를 그 머리에 씌우도록 하여라. 그러면 저절로 뿌리가 박히게 되고 그에 맞는 주문을 외면 눈이 터질 듯 머리가 쪼개질 듯 아파서 틀림없이 불문에 들게 될 것이다.

관세음보살은 이 세 개의 테 중 금지하는 테[禁箍]는 곰에게 씌워 낙가산의 산신으로 삼고, 황금 테[金箍]는 홍해아에게 씌워 보살을 따르는 선재동자로 삼는다. 테의 이름에 황금 금金 자를 쓴 것은 선재동자善財童子의 재물 재財 자를 떠올리기 위해서인 것으로 보인다. 세 개의 테 중 손오공을 겨냥한 것이 죄는 테와 주문[緊箍兒呪]이다. 이 세 개의 테와 주문은 탐진치를 상대하기 위한 것으로 해석된다. 탐심으로 가사를 훔친 곰에 대해서는 금지하는[禁] 테와 주문을, 분노로 포악한 마음을 내는 손오공에 대해서는 꼭 죄는[緊] 테와 주문을, 절멸의 어두운 선정에 집착하는 홍해아에 대해서는 황금[金]의 테와 주문을 썼다고 이해되기 때문이다.

그 주문이 구체적으로 어떤 내용인지는 밝혀져 있지 않다. 알 길도 없다. 다만 그 잃지 않게 하는 기능[能持]과 막는 기능[能遮]이라는 주문 고유의 기능을 한다는 점에 있어서는 다르지 않다. 삼장과 손오공은 우주법계가 나와 둘이 아니라는 불교적 진리를 현장에서 실습하는 중이다. 그런데 이원사유의 습관 때문에 이것을 자꾸 잃어버린다. 그러니까 이원분별을 막고 둘 아닌 자리를 잃어버리지 않도록 능차能遮와 능지能持를 동시에 실천하는 길, 그것이 마음을 안정시키는 진언, 긴고아주의 염송이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.