[붓다 원효 혜능 성철에게 묻고 듣다 ]

돈점논쟁, 한반도에서 꽃피운 논쟁적 진리 담론

페이지 정보

박태원 / 2024 년 12 월 [통권 제140호] / / 작성일24-12-05 10:34 / 조회389회 / 댓글0건본문

연재를 시작할 때의 구상은 ‘성철 선 사상에서 부각되는 주요 개념과 이론을 붓다·원효·혜능의 통찰과 연관시켜 음미해 보는 것’이었다. 그를 위한 선행 작업으로, 선 수행과 깨달음을 신비주의로 읽는 시선과 그에 수반하는 문제들에 대한 필자의 소견을 피력해 왔다. 특히 성철의 선 사상을 신비주의 시선으로 읽는 풍토가 범람하고 있기에, 무엇보다도 붓다의 열반 관련 법설을 성찰하는 것이 기초 작업이라 판단하여 지금까지 관련 글들을 이어왔다.

그런데 집필 기간인 2년 총 24회 분량을 고려할 때, 주제들의 적절한 배분을 고려해야 하는 시점이다. 현재 다루는 주제는 몇 차례의 관련 글이 더 있어야 완결되고 글도 이미 준비되어 있지만, 향후 다른 저술에 담기로 하고 지난 호 글로 일단락 짓는다. 이어지는 내용을 기다리던 분들의 혜량惠諒을 구한다.

이번 호부터 나머지 회차들에서는 선종 선불교의 주요 주제들을 선별하여 소견을 피력한다. 선불교의 사상을 선종의 언어와 개념들로써만 다루는 것이 아니라, 니까야 및 원효와 연결하면서 음미하는 방식이다. 앞으로 다룰 주제들을 총괄하는 대주제는 ‘돈오견성頓悟見性’이다.

선종 선불교는 돈오견성이 꿰고 있다

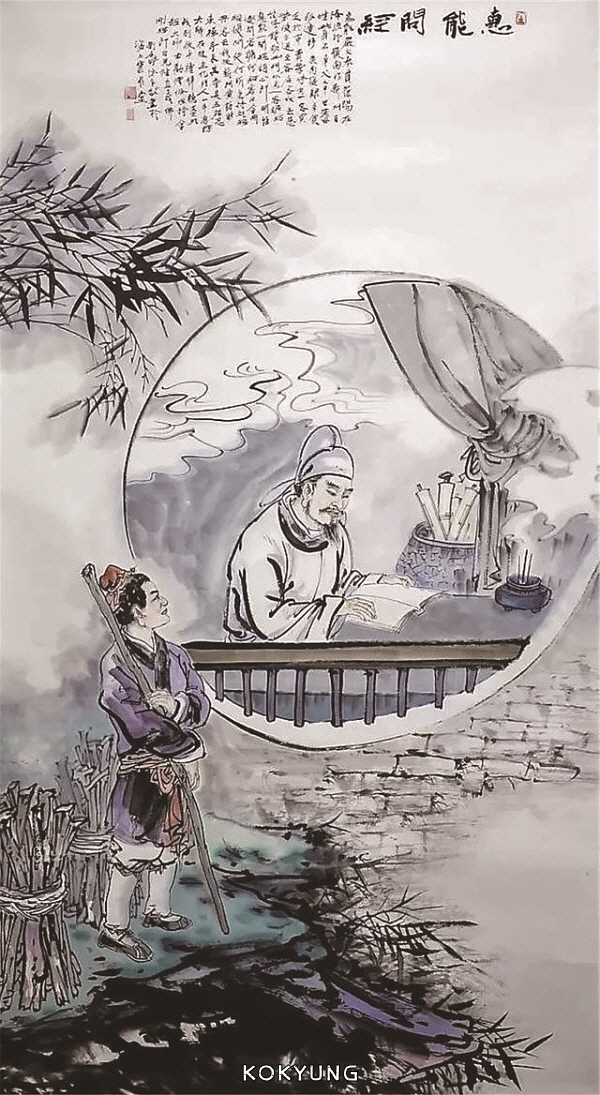

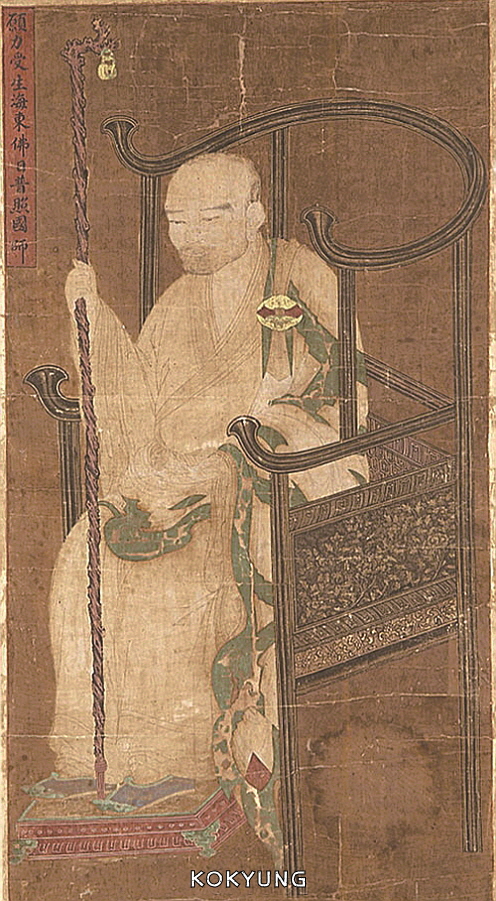

선종 선불교의 모든 전개 과정을 관통하는 것은 돈오견성이다. 선종의 실질적 개창자로서 선불교의 개성과 내용을 확립한 혜능慧能(638〜713). 그가 주창한 선불교의 핵심은 ‘무념無念의 돈오견성’이다. 혜능 문하의 남악회양南嶽懷讓(677〜744)을 이은 강서江西의 마조도일馬祖道一(709〜788), 호남湖南의 석두희천石頭希遷(700〜790) 및 그들의 문하에서 배출되어 선종의 황금기를 연출한 선사들. 그들은 돈오견성 법문 방식에 특징적 면모를 추가해 간다. 그것을 조사선祖師禪이라 한다. 그 조사선을 하나로 꿰고 있는 것은 돈오견성이다. 송대宋代의 대혜종고大慧宗杲(1089〜1163)에 이르러서는 돈오견성의 방법론에서 새로운 장이 열린다. ‘화두話頭 의심과 돈오견성을 결합시킨 간화선看話禪’이 그것이다. 간화선의 출현도 돈오견성을 위해서다.

선종 선불교 최대의 논쟁적 진리담론도 돈오의 문제

고려 보조지눌普照知訥(1158〜1210)은 돈오頓悟를 교종과 선종이 소통할 수 있는 매개로써 주목했다. 그는 화엄의 십신초위十信初位에서 ‘자기 마음의 근본보광명지[自心根本普光明智]’를 깨닫는 것이 돈오에 해당한다고 보고, 이에 의거하여 돈오점수를 설명한다. <화엄의 사상과 수행론에 돈오점수의 근거가 있다면 선종의 돈오점수와 통할 수 있다. 따라서 화엄종[敎]과 선종[禪]의 반목反目은 해소될 수 있다>라고 판단한 것으로 보인다.

퇴옹성철退翁性徹(1912〜1993)은 돈오에 관한 지눌의 관점을 통박한다. ‘이해에 의한 깨달음[解悟]’인 화엄의 돈오를 선종의 선문禪門에 끌어들여 돈오점수를 설명하는 것은 선문을 훼손시키는 것이라 비판한다. 〈지눌의 돈오점수는 ‘이론 불교[敎家]’의 수행 방법인 ‘이해에 의한 깨달음과 그에 의한 점차적 닦음[解悟漸修]’일 뿐〉(주1) 선문禪門의 돈오견성頓悟見性이라 할 수 없다는 것이 성철의 지론이다. 이 상이한 관점을 둘러싼 논의가 이른바 돈점頓漸 논쟁이다. 지눌은 ‘이해에 의한 깨달음[解悟]’의 한계를 인지하고 있으면서도 왜 해오를 돈오와 연결시키려 했으며, 성철은 왜 지눌의 시도를 그토록 강하게 비판했을까? 이에 대해 답하는 것이 돈점 논쟁 탐구의 핵심이다.

선종 선불교의 역사에서 가장 중요한 사상적 주제가 한반도의 두 토착 불교 지성에 의해 풍요로운 진리 담론으로 펼쳐졌다. 돈점론의 출발지인 중국에서는 목격되지 않는 본격적 수준의 논쟁적 진리 담론이 한반도에서 화려하게 꽃 피웠다. 한국불교의 저력이다. 돈오를 축으로 삼는 돈점 담론은 한국 철학사뿐 아니라 불교 사상사에서 지니는 의미와 가치가 각별하고 중대하다. 더욱 주목해야 할 것은, 돈오를 둘러싼 지눌과 성철의 상이한 관점이 구도 학인들로 하여금 <불교란 무엇이고 수행이란 무엇인가?>라는 불교의 근원적 질문 앞으로 불러 세운다는 점이다. 나아가 <인간이란 무엇이고 어떤 변화를 성취해야 하는가?>라는 인간학적 질문을 마주하게 한다는 점이다.

돈오견성이 불교 전개의 말기 유형인 선종만의 독특한 문제라고 보는 시선은 교정되어야 한다. 초기불교 학인들이라면 돈오의 의미와 가치를 특히 주목해야 한다. 돈오견성은 니까야가 전하는 붓다 법설의 오의奧義와 만나게 하는 문門이기 때문이다. 돈오견성 및 돈점 논쟁은 선종 내부에 국한되는 것이 아니라 불교 전체에 유효하다. 이런 관점의 근거들은 이 글이 진행되면서 분명해질 것이다.

돈오견성은 불교 전체의 지형도와 직결되어 있다

지눌과 성철은 돈오에 대한 자신의 관점을 수립하기 위해 선종 문헌은 물론 교종의 문헌까지 탐구하였다. 지눌은 화엄을 주목하였고, 성철은 초기불교와 대승불교의 주요 문헌과 교학을 두루 탐구하여 그 성과를 돈오견성에 연결시켰다. <돈오견성은 선종 특유의 문제가 아니다. 불교 전체의 문제로 보고 탐구해야 한다>라는 인식이 작동하고 있다. 두 분의 이런 문제의식은 적절하고 타당하다. 돈오견성은 불교 전체의 핵심을 만날 수 있는 문門이기 때문이다.

돈오頓悟 개념의 동아시아적 기원은 돈오성불론頓悟成佛論을 천명한 축도생竺道生(약 372〜434)으로 소급된다. <도생에 의해 불교사상의 핵심을 돈오로 파악하는 길이 열렸고, 돈점頓漸 논쟁의 단서가 되었으며, 마침내 선종의 돈오 사상이 출현하게 되었다. 그리고 돈오 사상은 인도불교의 연장선에 있는 것이 아니라 동북아시아 불교 특유의 산물이다>라고 하는 것이 학계의 일반적 시선이다.

그러나 돈오 사상의 실질적 연원은 붓다라고 보아야 한다. 돈오 사상은 붓다 이래 불교적 통찰의 보편적 핵심을 고스란히 계승하고 있다. 동북아시아 불교인들은 불교사상의 보편적 핵심을 ‘돈오’라는 창을 통해 포착하였다. 특히 선종 선불교는 돈오를 통해 붓다의 선禪이 지닌 고유성과 생명력을 확인하고 확산시켰다. ‘돈오’로써 불교사상과 선禪의 핵심을 읽어낸 동북아시아 불교인들의 천재성과 업적은 경이롭다.

‘돈오견성’이라는 말에 담긴 통찰은 평지돌출平地突出한 것이 아니다. 그것을 발생케 하는 방대한 조건들이 떠받치고 있다. 돈오견성이라는 거대한 산은 그것을 드러나게 하는 방대한 지형적 조건들을 배경으로 한다. 그리고 관련된 직·간접 조건들을 헤아리다 보면 결국 ‘불교’라는 전체 지형도地形圖를 만나게 된다. 붓다의 법설과 그에 대한 후학들의 다양한 이해가 그 지형도의 다채로운 구성 조건이 되고, 그 조건들이 다양한 관계 방식으로 만나 지형도의 구체적 내용을 이루고 있다. 돈오견성을 제대로 탐구하려면, 돈오견성이라는 통찰을 그 전체 지형도 위에 놓고 보아야 한다. 돈오견성이라는 산과 밀접한 관계가 있는 지형 조건들을 가급적 넓게, 그리고 높은 해상도解像度로, 면밀하게 살펴야 한다.

‘돈頓’에 대한 우리말 번역

‘돈頓’과 ‘점漸’은 상반된 의미를 나타내기 위해 선택된 개념들이다. 그런데 돈오점수에 대한 이해 여하에 따라 ‘돈’에 대한 다양한 번역이 등장한다. 점漸은 ‘차츰차츰/점차로/차례대로/단계적으로’ 등으로 번역되곤 한다. 어느 번역이든 통한다. 문제는 돈頓이다. 돈에 대해서는 ‘단박에/단번에/갑자기’ 등의 번역어가 흔히 채택된다. 한국의 구도 학인들은 돈頓을 흔히 ‘몰록’이라 번역하는데, 순우리말이지만 그 의미가 분명치 않다. 다만 ‘생각할 겨를도 없이 빨리’라는 시간적 비약과 관련하여 사용하는 경우가 일반적이다. ‘단박에/단번에/갑자기’라는 번역어는 모두 시간적 비약을 의미한다.

시간의 시선으로 읽는다면, ‘점’은 시간에 따른 단계적 변화를, ‘돈’은 시간적 비약을 통한 일회적 완결을 의미하게 된다. <시간이 걸리는 수행의 단계적 축적 이후에 비로소 깨달음을 성취한다>라고 보는 것은 점문漸門, <한번 깨달으면 단번에 완성된다>라고 보는 것은 돈문頓門이 된다. 그러나 돈오의 돈頓이라는 말은 ‘범주·계열의 시선’으로 읽는 것이 적절하다. 이때 ‘점’은 같은 범주나 계열 내에서의 연속적 이행과 변화를, ‘돈’은 같은 범주나 계열에서의 탈출을 지칭한다. 여기서 ‘계열’이나 ‘범주’라는 말은 ‘어떤 관점·이해에 의거하여 전개되는 일련의 인과관계’를 지칭한다. 그래서 필자는 돈頓을 ‘한꺼번에’ ‘통째로’라고 번역한다.

갑순이에게 항상 잘 대하는 갑돌이가 있다. 갑순이는 그런 갑돌이를 <좋은 사람이다>라고 이해하고, 그 이해에 기초하여 관계를 수립해 왔다. 그러나 누군가 알려 주길, <그는 안 좋은 사람이다. 조심하라. 피해 본 사람이 한둘이 아니다>라고 한다. 이 말을 듣고 난 갑순이의 변화는 두 가지 유형이다. 하나는, <갑돌이는 좋은 사람이지만 너무 믿지는 말자>라고 생각하면서 기존의 관계를 그 생각에 맞추어 조정하는 것이다. ‘좋은 사람’이라는 관점은 유지하면서 그와의 관계를 재수립하는 유형이다. 이 경우는 갑돌이와의 관계를 수립해 가는 ‘인과관계의 동일한 범주 혹은 동일한 계열’ 안에서 변화를 추구하는 것이다. ‘차츰차츰/점차로/차례대로/단계적으로’ 인과관계를 재수립해 가는 점문漸門이다.

다른 하나는, 갑돌이에 대한 이해가 <안 좋은 사람이다>라는 내용으로 송두리째 바뀌는 경우다. 이때는 이해·판단·정서·행위가 이루어지던 ‘기존의 인과관계 범주 혹은 계열’로부터 빠져나와 ‘새로운 인과관계의 장場’으로 옮겨간다. ‘한꺼번에, 통째로’ 바뀌는 돈문頓門이다. 붓다의 법설과 선종의 선 수행은 근본적으로 이런 ‘한꺼번에’ ‘통째로’의 변화로 이끌고 있다. 그래서 ‘돈頓 법문’이다.

<각주>

(주1) 성철, 『선문정로禪門正路』(불광출판사, 1981), p.154.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

아득히 멀고 먼 따왕사원

따왕사원이 자리 잡은 아루나찰주는 아득히 멀다. 거대한 인도대륙에서도 최동북부에 자리 잡고 있는 곳으로 이름마저도 ‘해가 뜨는 곳’으로 불린다. 북쪽으로는 티베트, 남쪽으로는 방글라데시, 동쪽으로는…

김규현 /

-

지금 바로 이 순간, 연근 톳밥

요즘 우리 사회는 있지도 않은 행복을 과장하고 자랑하기 위해 사는 삶보다 아주 보통의 하루를 사는 삶으로 피로감을 줄이고, 지금 바로 이 순간이 우리 삶에 얼마나 큰 행복감을 주는지 알아가는 중이란…

박성희 /

-

독일 ❶ 독일에 불법을 펼쳐 온 함부르크불교협회

이 글에서는 함부르크불교협회를 소개하고, 지난 70년의 역사와 함께 협회가 추구하는 바를 말씀드리고자 합니다. 또한 제가 불교와 인연을 맺게 된 여정과 함부르크불교협회로 오게 된 이야기도 함께 나누…

고경 필자 /

-

의상조사 법성게 강설 ②

성철스님의 미공개 법문 무량원겁즉일념無量遠劫卽一念 하나가 전체고, 전체가 하나로 제법이 융통무애하기 때문에 무량한 원겁이 즉 일념이고 일념 이대로가 무량원겁…

성철스님 /

-

원불願佛, 나를 향상의 길로 이끄는 부처님들

질문요즘은 어느 사찰에서나 원불願佛을 조성하고 있습니다. 그냥 석가모니불만 조성하는 사찰도 있지만 대개의 경우 석가모니불, 관세음보살, 지장보살 등을 조성하지요. 그런데 원불을 모실 때 개개인마다 …

일행스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.