[성철 큰스님 추모 기사]

사람들이 그리워 찾은 <그 날의 화엄>

페이지 정보

이태호 / 1998 년 9 월 [통권 제11호] / / 작성일20-07-13 12:31 / 조회19,820회 / 댓글0건본문

그 날의 화엄 / 김호석의 성철 대종사 다비장례도에 부쳐

이태호(전남대 교수, 미술사)

1.

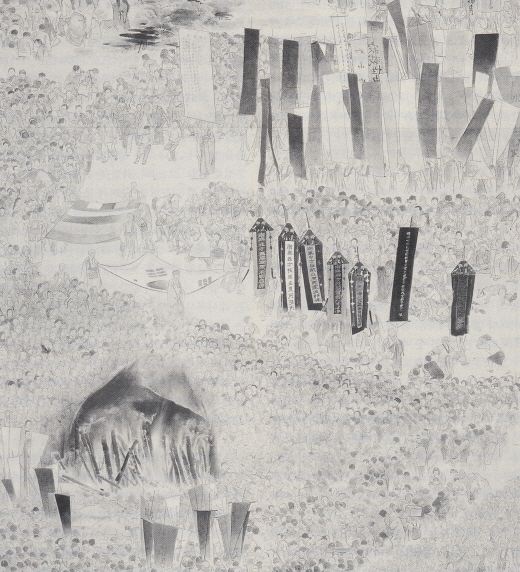

5년 전, 그 해 11월 잔뜩 찌푸린 하늘에서 가을비가 추적추적 내리던 날이었다. 사람들이 해인사로 해인사로 몰려, 절 안팎은 온통 인산인해를 이루었다. 조계종정 성철 대종사의 다비식을 보러오는 인파였다. 성철 대종사의 죽음을 추모하기 위한 승려와 불자 대중이 대부분이었겠지만, 대종사에 대한 존경과 현대 인물사에서 차지하는 그의 위치만큼이나 많은 사람들이 산사를 찾아들었다.

또한 군중이 형성되는 장소에서 흔히 볼 수 있는 광경도 동시에 연출되었다. 여당 대표나 야당 대표 같은 정치인들도 보였고, 포장마차나 먹거리 등을 파는 상인들도 몰려 왔다. 각종 방송․신문의 취재진과 아마추어․프로 사진작가들로 들끓었다.

거기에다 나 같은 구경꾼도 심심치 않게 눈에 띄었다. 무엇보다 사람이 그리워 찾은 이들 같았다. 5공 말기인 1987년 6월 항쟁과 이한열 열사 장례식 때나 6공 말기인 1991년 강경대․박승희 열사 장례식 때, 변화를 갈망하던 그 거리에서 마주쳤던 지우(知友)들이었다. 1980년대 시민항쟁의 시기 집회현장에서 만났던 대중들의 열기를 연상하며 저도 모르게 발길을 옮기게 되었는지도 모르겠다. 그들 몇몇과 다비식 전날 저녁 간신히 여관 방 하나를 얻은 터에, 함께 모여서 술잔을 기울이며 씁쓸한 담소를 나누던 기억도 새롭다.

그 날 인파 속에서 김호석 화백을 만났다. 아니 정확히 말하자면 김화백을 불러 내렸다. 다비식 전날 저녁 해인사 경내 마당을 꽉 채운 불자들의 추모 염불과 곡소리를 듣고 난 감명에, 그 자리에서 김화백에게 전화를 걸었다. “이 장엄의 행사에 모인 사람들을 보러 오지 않을 꺼야” 하자, “가야죠” 대답한 뒤 김화백이 밤길을 달려 해인사에 도착한 것은 다비식 날 새벽이었다. 그에게 전화를 건 이유는 같은 해 봄 샘터화랑의 초대전(1993)에서 주목을 받은 「죽음을 넘어 민주의 바다로」 연작이 떠올랐기 때문이었다.

2.

「죽음을 넘어 민주의 바다로 Ⅰ․Ⅱ」는 강경대 열사 장례식을 표현한 두 점의 대작이다. 내리닫이로 긴 한 점은 장대한 운구행렬도였고, 옆으로 펼친 또 다른 한 점은 상여를 이끄는 학생들과 그것을 저지하기 위해 바리케이드를 친 경찰들과의 공방을 담은 그림으로 화염병과 최루탄이 난무하는 투쟁도였다. 두 작품은 당시 전시장에 함께 걸었던 우리 시대의 젊은 「개죽음」을 웅변하는 우리 시대 역사기록화의 본보기라 할 수 있다.

그 가운데 운구행렬도는 표현형식에서 이번에 선보인 「그날의 화엄」과 연계된다. 물론 상대적으로 비교할 처지는 아니다. 1993년에 공개된 「죽음을 넘어 민주의 바다로 Ⅰ」의 강경대 열사 운구행렬도가 시위도중 경찰들에게 맞아 죽은 한 대학생의 넋을 위로하고 변혁기에 맞은 아픔을 형상화한 것이라면, 이 그림보다 5년 뒤에 그린 「그날의 화엄」은 이 시대 한 성직자의 죽음을 추모하는 단순한 기록화인 셈이기 때문이다.

허나 장례의식이 흡사하고 애도의 물결이 넘치는데다 그 군중을 그리워하며 해인사까지 만나러 온 사람들을 통해서, 두 이벤트가 사회적으로 닮았음을 알 수 있다. 특히 김호석 화백이 유사한 형식으로 포착한 행사장면이라는 점을 염두에 두면, 5년의 시차를 둔 두 대작은 1990년대 우리 시대의 변화상까지 읽게 해준다. 그런 점으로 미루어도 「그날의 화엄」은 한 개인의 추모 기록화만이 아닌 역사기록화로서 의미가 있는 작업일 것이다. 그리고 서로 다른 시간대의 행사를 한 화면에 배치한 서술적 화면운영방식이나 묘사기량에서, 「그날의 화엄」은 「죽음을 넘어…」보다 더욱 성숙된 작품성을 보여 준다.

김호석의 「그날의 화엄」은 「죽음을 넘어…」에 이어 고구려 고분벽화, 고려와 조선의 불화, 정조시절의 「수원능행도」 같은 조선시대 궁중의 기록화 등 옛 전통회화의 서술적 표현 형식을 토대로 재창조한 대작이다. 성철 대종사의 다비식을 빌어 묘사한 「그날의 화엄」은 단순히 운구행렬과 다비식 과정을 담는 데 그치지 않고, 우리시대의 삶을 대변하는 대서사시를 써낸 작품이다. 일만이천명에 달하는 세세한 인물상을 들여다보면, 온갖 사람들의 각기 다른 표정을 읽을 수 있기 때문이다. 이 시대의 기록화 만인도(萬人圖) 형식을 재창조한 것이다. 이 점이 단순히 행사 장면만을 포착한 옛 그림의 서술적 양식과 다른 김호석 나름대로의 개성적인 형식미일게다.

잘 알다시피 김호석 화백은 일찍부터 단절되어 온 조선시대 전통 초상화의 배채기법을 되찾아 우리의 얼굴 그리기를 꾸준히 작업해 왔다. 옛 기법을 활용한 민초(民草)들의 초상화와 역사 인물화, 가족들의 모습을 담은 작품들은 늘상 세간의 주목을 끌었다. 그럴 만큼 한 점 한 점이 공필(工筆)의 많은 시간이 소요되는 데도 불구하고 엄청난 작업량을 쌓아 온 것이다. 그래서 수묵인물․초상화 분야의 유일무이한 작가로 우뚝 섰다. 성철 큰스님의 영정 제작을 맡은 것도 그 때문이다.

「그날의 화엄」을 그리는 기간에도 쉼 없이 작업한 결과는 ‘성철큰스님추모전(1995)’과 ‘역사 속에서 걸어나온 사람들, 근현대인물전(1996)’, 그리고 가족들의 일상을 그린 ‘함께 가는 길전(1998)’ 등의 개인전으로 내보였다. 그때마다 그의 수묵인물화는 새로운 평가를 받았다. 이번「그날의 화엄」은 그런 성과와 평가에 부응하는 김호석 화백의 거작(巨作)인 셈이다. 또한 하루에 평균 8명 이상 4년 동안 꼬박 일만이천명을 일기 쓰듯이 그렸다는 「그날의 화엄」은 옛 장인정신의 빛나는 예술혼을 읽게 해준다. 웅장한 화면의 크기와 낱낱 인물들의 소묘력은 이 시대의 기념비적 작품이 될 조건을 충분히 갖추고 있다고 여겨진다.

3.

「그날의 화엄」은 높이 365㎝에 폭 160㎝에 달하는 대작(大作)이다. 김호석 화백이 즐겨 쓰는 순수 닥나무 종이로 제조한 한지를 이어 붙여 그 위에 수묵담채로 ‘그날’의 행사를 부감하여 서술한 장엄화이다. 우리 시대의 기록화이자 당당한 불화(佛畵)인 셈이다.

전체 화면의 흐름은 ‘S’자(字) 형이 반복된 구도이고, 3단으로 이루어져 있다. 이러한 구성법은 특히 정조 때 제작된「수원능행도」(華城陵幸圖)에서 왕의 행차 장면 ’시흥환어행렬(始興還御行列)’ 그림을 주로 참작한 것이다. 이 궁중기록화는 시흥 일대의 전체 실경에 어가행렬과 구경꾼을 파노라마 식으로 깨알같이 배열한 작품이다. 그런「수원능행도」와 달리「그날의 화엄」은 상단에 가야산과 해인사 풍경을 배치하고 그 아래의 행사 장면에 간략한 바위와 솔밭을 두 곳에 가미했을 뿐 화면 전체를 인간의 무리로 가득 채워 넣고 있다.

상하로 긴 화면에는 상단에 가야산 해인사 풍경과 중단에 운구행렬, 그리고 하단에 다비식 현장의 순서로 배열되어 있다. 필자는 김호석 화백이 성철 대종사의 다비장례도를 제작한다고 할 때, 상하를 거꾸로 생각했었다. 맨 아래 부분에 해인사를 배치하고 그 위로 운구행렬과 다비식 장면을 배치하리라 예상했던 것이다. 대종사의 열반이 지상에서 천상으로 오른다는 개념 아래 그렇게 생각해 보았었다.

김호석 화백이 그린 「그날의 화엄」의 구성으로 본다면, 사원은 하늘에 닿아 있고, 성철 대종사의 육신은 그가 태어난 대지로 돌아간다는 개념으로 해석할 수 있겠다. 운구행렬은 땅으로 내려가는 과정인 것이다. 김화백의 해석도 정당해 보인다. 성직자로서 속세가 아닌 하늘과 가까운 산사에서 일생을 산 대종사지만, 결국 그도 인간이라는 존재인 점에서 그러하다.

한편 내 나름대로 마음속으로 그려본 성철 대종사의 장례행사도는 운구행렬에 이은 다비식 장면과 함께 다비장례 전날 밤 해인사 경내 풍경을 담는 것이었다. 밤과 낮의 그림으로 떠올렸었다. 실제 그날 현장에서 운구행렬이나 다비식 때의 모습도 웅장했지만, 그 전날 시신과 함께 이승에서의 마지막 밤을 지새는 승려와 신도들의 예배 장면은 더욱 장관이었고 감명이 깊었기에 그렇게 생각하였다. 경내 마당을 가득 메운 사람들의 무릎을 꿇거나 엎드려 경배를 올리는 모습 모습이 어둠 속에 실빛을 받아 통일되어 있지는 않았다. 허나, 그곳에는 다음날 형식적인 의례가 아닌 성철 대종사를 보내는 진실 된 슬픔들이 살아 있었다. 그야말로 애도하는 장엄의 화폭을 이루고 있었다. 이 장면의 그림이 함께 했더라면, 3부작 내지 「그날의 화엄」과 쌍폭을 이루었을 것이다.

아무튼 「그날의 화엄」은 우리시대 미술의 자랑할 만한 기록화로 남을 것이다. 하지만 몇 가지 작품 자체의 서운함도 없지 않다. 먼저 여러 시간대의 행사를 한 화면에 담는 서술적 형식을 활용하였는데, 장면과 장면의 연결이 약간 부자연스러워 거슬린다. 특히 상단의 수평선으로 가른 원경과의 구분이 너무도 선명하다. 그리고 운구행렬과 다비행사의 구분은 오히려 그날 다비식장의 솔밭이 첨가되었더라면 하는 생각도 든다.

다음으로 화면에서, 그 의미대로 ‘화엄(華嚴)’의 색채가 다비장의 불길과 만장 깃발에만 집중된 점이다. 행사의 중심인 인간을 수묵으로 일괄 처리한 점이 작품의 생동감을 떨어뜨리지 않았나 싶다. 따라서 당시 사람들의 복색 감각을 읽을 수 없게 하기도 한다. 승려들의 회색조와 갈색의 통일된 복장에 비해 일반대중의 복색은 뚜렷이 분별되기 때문에, 회화적 효과를 한껏 볼 수 있었을 텐데 하는 아쉬움이 남는다.

그러나 한편으로 대종사를 떠나보내는 군상들의 표정과 회색 톤은 지금 우리가 겪고 있는 시대의 우울감과 닮아 있다. 5년 전 민주화의 좌절과 그에 따른 IMF시대의 침체된 사회 분위기 속에서 제작되었으니, 시대적 한계로 이해할 수도 있겠다. 그럼에도 불구하고 「그날의 화엄」은 김호석 화백의 혼신을 다한 최선의 역작(力作)으로 주저 없이 꼽고 싶다.

4.

「그날의 화엄」 그림의 맨 상단에는 멀리 가야산 정상과 그 품에 안긴 해인사가 들어서 있다. 맑은 담먹으로 묘사된 해인사의 경내 건물들이 정확히 배치되고, 그 오른편으로 백련암과 백련암에 오르는 숲길이 보인다. 그 길 위에 홀로 행사장면을 등지고 백련암을 향한 스님이 한 분 계신다. 평소 해인사와 백련암을 내왕하던 성철스님일 수도 있겠고, 화려한 장례 치레를 거슬러 그 행사의 덧없음을 말없이 웅변하는 고승인 듯도 싶다.

가야산과 해인사는 사람들이 모두들 다비식장으로 빠져나가 정적이 깃들어 있는데, 해인사의 왼편 빈 공간에는 취재용인 듯한 헬리콥터가 날고 있다. 한적한 산사에 찾아든 소음이자, 엄숙한 추모의 분위기를 깨는 불청객 현대물이다. 시대감을 넣으려는 김호석 화백의 의도적인 표현으로 읽혀진다.

해인사와 수평으로 거리를 둔 운무 아래로는 화면의 절반 가량을 차지하는 운구행렬이 전개되어 있다. 아래부터 위로 법구(法柩)를 선도하는 일곱 깃발, 태극기와 불기, 만장행렬, 향로, 대형 영정과 위패 가마, 노란색 만(卍)자 장식의 상여 등의 순서이다. 행렬의식은 모두 대종사의 후배 제자인 승려들에 의해 진행된다.

운구행렬의 백미는 역시 화려한 만장 깃발에 있다. 다양한 이들 색깔의 물결은 수묵담채화의 눅눅한 분위기에서 유일하게 그날의 ‘화엄미(華嚴美)’를 보여준다. 진채의 만장에는 각각의 글귀들을 세세하게 그려 넣었다. 기록화적 현장성을 살린 것이다. 만장기의 맨 앞에는 운구행렬을 이끄는 ‘나무대성인로왕보살(南無大聖引路王菩薩)’ 깃발이 서고, 그 뒤로 ‘전불심등부종수교 조계종정 퇴옹 성철 대종사 각령지구(傳佛心燈扶宗樹敎 曹溪宗正 退翁 性徹 大宗師 覺靈之柩)’라고 쓴 붉은색의 법구기와 동방의 약사불(藥師佛)․남방의 보승여래불(寶勝如來佛)․중방의 비로자나불(毘盧舍那佛)․서방의 아미타불(阿彌陀佛)․북방의 부동존불(不動尊佛)의 5방 번이 일렬로 나란히 따른다. 꽃장식과 수식이 달리고 화사한 5방 색의 장엄한 깃발들로 불교 장례의 형식미를 보여준다.

5방 번의 뒤로 대형 태극기와 불교기를 펼쳐든 행렬은 국경일이나 일반적인 사회 행사 때나 벌이는 퍼레이드에서 따온 방식이다. 그 뒤로 흰색 깃발에 쓴 무상게와 수많은 만장들이 배치되어 있다. 각각의 만장에는 성철 스님의 대법구인 ‘산은 산이요 물은 물이다’를 비롯하여, ‘날마다 좋은날’, ‘남을 위해 기도합시다’, ‘佛光’, ‘百草‥’, ‘自性佛道’, ‘佛國淨土’, ‘見性卽佛’, ‘火中生蓮’ 등 법구와 불교중흥을 내세운 글이 씌어져 있다. 또한 김영삼 정권 시절이었던 탓인지 ‘大道無門’도 보인다. 이런 만장의 행렬은 민간의 장례식에서 빌어온 것이다. 만장의 뒤로 배치된 향로와 위패를 모신 가마 역시 순수 불교의식으로 보이지 않는다. 민간의 법도를 복합시킨 현대화된 불교장례의 방식을 읽게 해준다.

법구대열은 불경을 읊는 독경단을 앞세우고, 상여와 성철스님의 직계 문도, 장의위원, 비구․비구니 승려들이 반듯이 열 지어 이동하고 있다. 법구 상여 앞뒤로 도열한 승려들의 행렬도가 부감시의 역원근법 방식으로, 뒤쪽이 약간 넓게 표현된 점이 두드러진다. 역시 전통 회화의 부감법 양식을 취한 것이다. 그런데 마치 언덕을 내려오는 듯이 보이는 이 행렬의 뒷부분을 수평으로 자른 점이 어딘지 설명이 부족한 느낌을 주기도 한다. 언덕 뒤편으로 계속되었던 행렬들을 연상시켜 주지 못하기 때문일 게다. 현재 맞고 있는 우리시대 불교계의 위기감을 그렇게 잘랐을까.

이 운구행렬에 표현된 승려들을 보면, 모두 침통한 표정, 유사한 복장에 일사불란함을 지니고 있다. 그러면서도 승려들을 제각기 다르게 표현하려는 김호석 화백의 의도가 드러나 있다. 맨 앞에 두 팔을 벌이고 행렬의 길트기를 시도하는 승려, 목탁치며 소리 높여 독경하는 승려, 힘에 겨워하는 만장 든 승려 등은 물론이려니와 고개를 숙인 이, 옆 사람과 담소하는 이, 뒤를 돌아보는 이, 눈을 감은 이, 군중들에 눈을 돌린 이 등등을 하나하나 뜯어보면 다채롭기까지 하다. 노소의 표정에 모자를 쓰거나 목도리를 두르거나 안경을 쓴 승려들을 포함시키면 더욱 그렇다.

여기에다 성철 스님의 법구가 지나가는 자리에 엎드려 추모의 예를 올리는 상여 오른편의 승려단이나, 도열해서 있는 승려, 만장을 뒤따르는 승려들은 대종사의 죽음을 애도하러 온 자세를 보여준다. 그런데 장례행사에 적극적인 참여보다 그 대열에서 벗어나 있는 몇몇 승려들의 표현은 자못 현학적이다. 불기 옆에 턱을 괴고 무심히 앉아 있는 안경 쓴 비구니, 태극기 옆 호주머니에 손을 찌른 채 움츠리고 선도행렬을 거슬러 가는 뒷모습의 승려, 군중 속에 간간이 끼어 관망하는 듯한 승려들 등이 그 예이다.

또한 만장 위쪽과 독경단 아래쪽의 바위에는 그 바위 속으로 기어 들어가는 듯한 노승이 각각 그려져 있어 눈길을 끈다. 두 노승의 뒷모습은 마치 법구에 누워 계신 성철스님이 생전에 보였던 자세를 닮아 있다. 평소 깊은 산사에서 엄혹한 수행자의 삶으로 일관했던 자신의 지론과는 대치되는 번잡한 행사에 겸연쩍어하거나 불만이 가득한 자세 같기도 하다. 아래쪽의 노승은 아예 바위에 붙은 뒷모습이고, 만장 위쪽의 노승은 바위틈으로 들어갈 자세이다. 또한 아래쪽 바위에 붙은 노승의 뒤로는 허리가 꾸부정한 노승이 뒤따르려 하자 그를 말리는 듯한 비구니가 보이고, 위쪽 바위 아래에는 나도 모르겠다며 두 팔을 벌리고 춤추듯 몸을 추스르는 한 젊은 사미승도 보인다.

이들 승려들이 배치된 두 곳의 바위와 솔밭 표현은 해인사 입구의 풍경을 암시하면서, 동시에 인간으로 가득 찬 행렬도의 답답한 분위기에 숨통을 터주는 것 같다. 모두 겸재 식 산수화법으로 처리되어 있다.

이 운구행렬의 중심은 승려들이지만, 좌우에 표현된 다양한 자세와 표정의 군중들이 행렬도의 또한 핵심이다. 스님의 죽음을 추모하러 혹은 단순히 행사를 보러 구경나온 사람들은 남녀노소가 그야말로 각양각색을 보여주기 때문이다. 합장하거나 엎드려 경배를 올리는 아주머니나 할머니가 있는가 하면, 쪼그려 앉거나 웅크리고 앉아 구경하는 사람들, 운구행렬 사이를 뛰어다니는 아이들, 심지어 대열을 뒤로 한 채 그것도 합장한 스님 옆에서 방뇨하는 사내도 등장한다. 근엄한 행사 분위기를 깨는 파격미이자, 그림을 읽는 재미를 살려주는 양념이라 할 수 있겠다.

한편 큰 행사 때마다 볼 수 있는 취재진과 카메라 부대들로 가득하다. 필름을 갈아 끼우는 사람, 아니면 삼각대를 들고 헐레벌떡 이동하는 사람들까지, 카메라맨이 인파 속에 간간이 끼어 있거나, 혹은 무리를 이루고 있다. 불기의 왼편 위쪽으로 법기를 맞이하는 취재진 그룹이 형성되어 있는데, 그들의 렌즈 방향이 대부분 만장을 향해 있다. 역시 화려한 장례행사의 성격을 포착하기 위함일 것이다.

행렬의 선두인 ‘나무대성인로왕보살’의 번 앞에서 스커트 차림의 한 중년부인이 유난스런 자세로 맞서 있다. 운구대열이 지나가기 앞서 한 커트 찍을 요량인 모양이다. 그런데 렌즈의 방향을 보니 운구행렬을 찍는 게 아니라 인파 사이에 앉아 있는 자신의 아이들을 찍는 포즈다. 대열의 앞 빈 공간에 배치하여 유별나게 눈에 띈다.

그 공간에는 또한 인파에 섞인 동물들이 보인다. 평소 백련암을 찾아 성철스님과 친하게 지냈다는 오소리가 웅크리고 있고, 산사를 내왕하던 개와 닭, 그리고 해인사 숲의 주인 격인 다람쥐 등을 그려 넣고 있다. 김호석 화백다운 대상 포착이고 배치이다. 여기에 김호석 화백 자신의 자화상도 빼놓지 않고 삽입하였다. 만장 아래의 군중 사이에 스케치북을 들고 서있는 희멀건 남자가 그다.

운구행렬도 아래로 화면의 1/3 가량의 공간이 다비식 장면이다. 성철스님의 법구에 불을 지피는 순간을 보러온 사람들이 빼곡이 들어서 있다. 그 사람들 사이로 법구와 함께 이동한 승려 대열이 들어서는 장면과 이미 연봉오리 모양의 법구 장식에 불이 타오르는 장면, 두 가지 행사의 시간대를 같은 화면에 복합시켜 놓은 것이다. 그러니까 전체적으로 볼 때는 운구행렬과 다비식장에 입장하는 승려 대열과 다비식의 진행, 각기 다른 세 행사 장면을 한 화면에 배열한 이야기 그림이 되는 셈이다. 조선시대 불화나 기록화의 서술적 표현 방식을 채택하여 그렇게 표현한 것이다.

운구행렬에 참여했던 전체 승려와 불자 대중, 그리고 나 같은 관람객으로 가득 찬 다비식 현장은 불길이 드세게 타오른 순간을 포착하고 있다. 좁은 비탈 언덕에 발 딛을 틈 없이 꽉 찬 사람들의 추모 분위기 아래쪽으로는, 역시 별도의 현실을 담고 있다. 간간이 우산 쓴 사람들, 좌판을 편 아줌마와 컵라면 같은 것을 먹는 청년도 빼놓지 않은 것이다. 그 옆에서 열심히 합장하는 아줌마와 무릎을 꿇고 있거나, 신발을 벗어 놓고 엎드려서 절하는 사람도 있다. 먼발치에서나마 다비의 불길에 기원하는 여인네들이다. 복잡한 틈에도 이들을 카메라에 담으려고 쪼그려 앉아 셔터를 눌러대는 사진작가도 보인다.

외에도 풍선을 부는 아이, 비옷을 입거나 머리 우산을 쓴 모습, 머리를 산발한 두루마기 차림의 도사, 경찰관 등 다양한 인간들이 다양한 복장과 표정으로 등장해 있다. 단 한 명도 같은 자세로 중복된 인물상이 없다. 인파들 사이에 간간이 배치된 닭이나 고양이, 똥구멍을 보인 강아지도 현장을 실감나게 연출하고 있다. 만인만상을 보여주는 동시에, 그러한 점들이 그림의 회화성을 한층 돋보이게 한다. 나아가 이 작품을 단순히 성철 대종사의 장례식을 담은 기록화로만 그치지 않게 하고, 이 시대의 삶과 현실을 읽게 해주는 역사기록화로서의 가치를 높여주고 있다.

5.

김호석 화백은 해인사로부터 성철 대종사의 초상화 제작을 의뢰 받은 이후, 근 5년 동안 ‘성철’에 매달리다시피 작업해 왔다. 그 첫 성과로 영정의 완성과 더불어서 1995년 5월 ‘성철 큰스님추모’ 수묵인물화전을 가진 적이 있다. 이때도 그는 초상화 정본 제작에만 머물지 않았다. ‘성철상’ 제작을 위해 성직자로서뿐 아니라 인간 ‘성철’을 깊게 탐구하면서, 일상의 모습을 찾아 형상화하려 애썼다.

해맑게 소년처럼 웃는 표정, 화난 표정, 이마에 파리가 날아든 모습, 옆모습, 누워 있는 자세, 세수하는 뒷모습, 열변을 토하며 강론하는 모습, 참선의 뒷모습, 어둠 속에 정좌해서 부릅뜬 시선의 수묵인물화 등 수십 점의 그림을 별도로 그려내었다. 그 가운데서도 세수할 때 세숫대야 물에 비친 스님의 얼굴, 구름이 흐르는 하늘을 보며 뒷짐 진 스님의 자태, 그리고 참선하는 뒷모습을 잡은 대담한 먹선묘의 감필법 인물화는 선미(禪味)가 가득하여 선화(禪畵)의 진면목을 보여주기도 했다.

정면상의 성철 대종사 초상을 옛 전통기법으로 살려내면서도, 그에 만족치 않는 김호석 화백의 열의를 엿볼 수 있게 해주는 작품들이다. 그만큼 인간 ‘성철’ 에게 매료되어 있었고, 또한 그에 집념을 보인 김화백의 창작태도는 정말 아름다워 보였다.

그 이후 4년 동안 꼬박 제작했다는 「그날의 화엄」 역시 마찬가지이다. 특히 전시장에 「그날의 화엄」과 별도로 선보인 여러 폭의 수묵인물화 군상 그림들을 통해서도 그 열성과 창작태도를 엿볼 수 있다. 예를 올리는 스님들, 아기를 업고 엎드려 절하는 아주머니, 합장하는 할머니, 오가는 사람들, 사진 찍는 포즈의 아줌마, 뒷모습의 김화백 자화상, 행사장에 오가던 동물들 등의 수묵 스케치에는 김호석 화백의 탄탄한 데생 실력이 한껏 실려 있다. 나아가 그 자체로도 훌륭한 회화성을 이끌어낸 그림들이다.

「그날의 화엄」에는 성철 대종사가 그려져 있지 않다. 그리고 이 현실에도 그는 없다. 그림에는 성철 대종사가 ‘산산수수(山山水水)’라 했듯이 각자가 다른 삶과 생각으로 살아가는 인간이 있을 뿐이다. 우리시대 군중의 자화상(自畵像)을 그처럼 그려낸 것이다. 「그날의 화엄」은 김호석 화백의 4년 여에 걸친 노작(勞作)이자, 그의 예술세계를 가늠하는 대표작이 될 것임에 틀림없다. 전통적 형식의 재창조와 함께 우리의 잃어버린 예술가적 장인정신을 일깨워 주는 감동이 붓끝마다에 실려 있기 때문이다.

「그날의 화엄」은 김호석 화백을 수묵인물화의 대가에 이어, 우리 시대 수묵기록화의 독보적인 존재로 평가받게 하는 작품이 된 것이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.