[시와 禪, 禪과 시]

포대화상

페이지 정보

서종택 / 2022 년 12 월 [통권 제116호] / / 작성일22-12-05 13:56 / 조회3,981회 / 댓글0건본문

중국에는 역사상 유명한 수도가 세 군데 있습니다. 낙양과 장안과 북경입니다. 장안은 오늘날에는 시안西安이라고 부릅니다. 2010년 1월에 시안을 찾았습니다. 시안은 기원전 1100년 무렵부터 기원 후 907년(당의 멸망)까지 여러 나라의 도읍이 있었던 곳입니다. 시안의 첫째 날은 베이징에서 시안까지 비행기로 이동하고 시안외국어학교를 참관했습니다. 둘째 날은 진시황 병마용박물관, 진시황릉, 화청지, 덕발장, 회교지역 야시장 등을 다니느라 많이 걸었습니다. 덕분에 잘 잤습니다. 준5성급 호텔인 시안금석국제호텔西安金石國際大廈의 뷔페식 아침식사는 다양하고 맛있는 음식이 많았습니다. 국제화된 최고급 호텔이라 준비해간 고추장은 필요가 없었습니다.

시안은 실크로드의 출발점이라 그런지 언제나 하늘이 뿌옇습니다. 이런 날씨로 시안 사람들은 이비인후과 환자가 많다고 합니다. 셋째 날 아침 일찍 대자은사를 찾아갑니다.

현장玄奘과 대자은사

648년 당나라 황태자 이치李治(후의 당 고종)가 사망한 어머니 문덕황후의 명복을 빌기 위해 절을 짓고 어머니의 은혜에 보답한다는 뜻에서 ‘자은사慈恩寺’라고 명명했습니다. 대웅보전 올라가는 중앙 계단에 황실의 상징인 ‘용’이 새겨진 것도 그 때문입니다. 대웅보전 앞에서 절을 하면 일직선상으로 촛불과 향, 대웅보전과 대안탑이 놓여 있어 신성한 느낌이 있습니다.

652년에 건립된 대안탑은 처음에는 현장이 서역으로부터 가져온 불상이나 경전을 수장하기 위한 탑이었습니다. 서역식西域式 7층전탑七層塼塔으로 높이는 64m입니다. 현재 시안에 남아 있는 당나라 시대의 건축물은 대안탑과 청룡사뿐이라 중국에서도 귀중한 문화유산입니다.

현장(602~664)이 불법을 가지고 645년 당나라로 돌아오면서 당나라의 가장 뛰어난 인재들이 불법에 매달렸습니다. 신라의 원측(613~696)과 중국의 규기(632~682)가 현장의 수제자로 이름을 날렸던 절이 바로 대자은사입니다.

고대 중국 사회에서 승려들은 종교적 이념을 통해 거대한 에너지를 가지고 경전을 얻으려 머나먼 인도까지 갔다 왔습니다. 당나라 승려 현장의 만리역정萬里歷程은 영원한 촛불이 되어줄 것입니다. 어려서부터 10년 동안 스승을 찾아 전국을 누볐기 때문에 ‘불가佛家의 천리마’로 칭찬받았던 현장은 끝이 보이지 않는 광활한 사막에서 백골과 말똥의 흔적을 따라 혈혈단신으로 사막을 건넜습니다. 17년 동안 5만 리를 걷고 110국을 거쳤습니다. 현장과 같은 사례는 세계 어느 나라 역사에도 없습니다.

현장과 그의 제자들은 11년에 걸쳐 40여 부의 경전을 한역하였는데, 그중 가장 유명한 것은 『반야심경般若心經』입니다. 『반야심경』은 모두 260자로, 불교의 기본적인 사상을 간결하게 정리하였기 때문에 요약 경전이라 불립니다.

현장이 인도로 갈 때에 악귀들에게 둘러싸인 적이 있습니다. 관음보살을 염했지만 도무지 효과가 없었는데 『반야심경』을 외웠더니 악귀들은 두려워하는 소리를 내면서 쏜살같이 도망가 버렸습니다.(주1) 그래서 지금도 불교신자라면 종파에 관계없이 누구나 다 도움이 필요할 때 외우고 있는 경전이 바로 『반야심경』입니다.

포대화상

대자은사 경내는 매우 넓어서 걷다 보면 호젓한 숲속에서 세속과 격리된 듯한 곳도 적지 않습니다. 구석진 정원 가장 깊숙한 곳에 포대화상布袋和尙(?~917?)이 좌정하고 있습니다. 포대화상은 중국 사찰에서 사람들이 가장 많이 참배하는 곳 중 하나입니다. 불룩하게 솟은 커다란 배를 드러낸 채 아이처럼 해맑게 웃는 표정으로 중국인들의 심중에 미륵보살의 화신으로 자리 잡고 있습니다.

일상생활에서 배를 드러내는 것은 예의에 어긋나는 행동입니다. 다만 출세에 대한 뜻을 버린 자만이 이처럼 호방하게 배를 드러내놓고 웃으며 떠돌 수 있을 것입니다. 중국에는 오랜 옛날부터 옷을 벗고 다리를 쭉 뻗고 편안히 앉아 있는 사람을 진인眞人으로 인정하는 전통이 있었습니다. 『장자』에 이런 이야기가 적혀 있습니다.

송나라 원군이 그림을 그리게 하였을 때 많은 화공이 모였다. 화공들은 명령을 받자 절하고 일어나 곧 붓을 핥고 먹을 가는데, 화공이 너무 많아 방에 들어가지 못하는 자가 반이 넘었다. 한 화공이 늦게 도착하였으나 유유히 서두르지 않고 명령을 받자 절을 하고는 방 밖에 서서 기다리지 않고 자기 숙소로 돌아가버렸다. 원군이 사람을 보내어 그가 어떻게 하는가를 살펴보게 하였다. 그는 옷을 벗고 두 다리를 뻗은 채 벌거숭이로 쉬고 있었다. 이 말을 전해들은 원군은 “됐다. 그야말로 참된 화공이다”라고 말하였다.(주2)

복식服飾은 사람의 심리나 성격과 긴밀한 관계가 있습니다. 겉모습이 변하면 내면세계도 변하곤 합니다. 윌리엄 제임스(1842~1910)는 우리가 세상을 인식하고 이해할 때 정신이 아니라 몸이 중심이라고 말했습니다. 그는 감정적 상태는 정신에서 오지 않고 몸에서 비롯된다고 주장했습니다.(주3)

포대화상은 배를 드러내놓고 항상 웃으면서 다녔기 때문에 진정 정신의 자유를 누렸는지도 모릅니다. 어린아이들에게 바보 취급을 당해도 그리 기분 나빠하지 않았습니다. 무엇보다도 인상적인 것은 그의 얼굴이 항상 웃는 얼굴이었다는 것입니다. 자신을 싸고 있던 껍데기를 벗어버렸기 때문이었을까요. 벌거벗은 채로 그냥 사는 것, 아무것도 가지지 않고 생생하게 살아간다는 것은 인간에게는 가장 어려운 일입니다. 아무것도 가지지 않으면 거기에 ‘나’라는 자아도 없어지기 때문에 진정 자유로운 삶을 살 수 있는지도 모릅니다.

어쨌든 배를 드러내고 항상 웃으며 이 동네 저 동네를 떠도는 포대화상을 중국인들은 진정한 이상적 삶의 경지를 구현한 사람으로 받아들여 마침내 그를 미륵불처럼 숭배하게 된 것입니다.

물러나는 것이 본디 나아가는 것이라네

포대화상은 일찍이 청정한 지혜의 마음은 그 가치를 헤아릴 수 없다(주4)고 말했습니다. 나는 이 어질러지지 않은 조그만 곳에서 한참 동안 포대화상을 생각하며 앉아 있었습니다.

불교가 어렵다는 사람은 대체로 불교를 지식으로 받아들이려는 사람입니다. 말이나 논리로 불교를 이해하려면 어렵게 느껴질 수도 있습니다. 그런 사람들에게 포대화상의 삶이야말로 인생 풍경이 완전히 뒤바뀌는 경험이라고 할 수 있을 것입니다. 사람들에게 포대화상은 유쾌한 삶의 방식을 보여주었던 것입니다. 사람은 깨달으면 웃음이 절로 터져 나온다고 합니다. 특히 포대화상의 웃음은 고난에 지친 민중들에게 불교의 정수로서 한줄기 청량한 느낌마저 주었을 것입니다. 포대화상은 배를 드러내놓고 항상 웃는 이미지와는 다르게 심오한 게송을 남겼습니다.

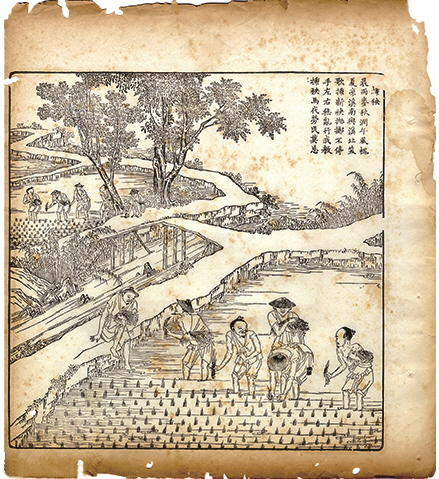

손에 모를 쥐고 논에 심는데

머리를 숙이니 물에 비친 하늘이 보이고

육근六根(주5)이 청정해 바야흐로 모를 다 심고 보니

물러나는 것이 본디 나아가는 것이라네.(주6)

이 게송은 『경덕전등록』과 『오등회원』에는 없고 포대화상 사후 400년이나 지난 원말元末 임제종의 담악曇噩(1285~1373)이 편찬한 『명주정응대사포대화상전』에만 실려 있어 위작僞作일 수도 있지만 선종을 대표하는 게송 가운데 하나입니다. 거창한 해설이나 화려한 묘사와 대구對句도 없이 그저 평범한 일상용어만 썼습니다.

포대화상은 모를 심는 단순한 노동 속에서 커다란 이치를 발견한 것입니다. 머리를 숙여야 물에 하늘이 나타난다든지, 퇴보가 바로 전진이라는 이치는 모두 중의적重義的이며 불도佛道와 처세에 대한 가르침을 내포하고 있습니다. 글자들이 다 소박하지만 독보적이면서도 평온하고 태연자약한 가운데 불도와 처세에 대한 깨달음을 전해주고 있습니다.

아무것도 하지 않는 짧은 시간, 호흡을 조정하고, 공기의 냄새를 맡아봅니다. 새소리를 들으며, 저 세상을 향하여 귀를 기울입니다. 꽃잎 하나에도 삼라만상이 있고, 나뭇잎 하나에도 부처가 있습니다.

대자은사는 원래 1,897칸의 방이 있었고, 300명이 넘는 승려가 있었던 큰 절이었습니다. 지금의 대자은사도 규모가 적지 않지만 원래 규모의 십분의 일에 불과하다고 합니다. 저쪽에서 옛 영광을 기억하는 스님 한 분이 당나라 시대로부터 천천히 걸어오는 듯합니다.

나는 대자은사의 길고 긴 길을 걸으면서 고요함을 가슴 가득 담고 갑니다. 고요함과 침묵이야말로 종교적인 것으로 진입하는 문이 아닐까요. 일체의 번잡스러움 너머에서 인간 영혼이 신성한 공간으로 들어가는 입구가 저 앞에 있습니다. 시안에 부는 차가운 바람은 스치는 모든 나뭇잎을 뒤집어 놓으며 지나갑니다.

각주>

(주1) 『般若心經貫義』 卷一, 弘贊(明代) 述.

(주2) 『莊子』, 外篇 田子方, “公使人視之 則解衣般礴 君曰 可矣 是眞畵者也.”

(주3) 윌리엄 제임스, 「마인드 Mind」 1884년, 「감정이란 무엇인가?」.

(주4) 『明州定應大師布袋和尙傳』, “無價心珠本圓淨.”

(주5) 인식 작용의 근원.

(주6) 『明州定應大師布袋和尙傳』, 「布袋和尙後序」, “手把靑苗種福田 低頭便見水中天 六根淸淨方成稻 退步原來是向前.”

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

50년 동안 바뀐 해인사의 풍경들

1971년 어느 날 친구의 권유로 같이 해인사 백련암을 가려고 대구 서부정류장에서 합천 해인사로 가는 시외버스를 타고 출발을 하였습니다. 지금으로부터 52년 전의 일이니, 길은 아스팔트가 깔리지 않…

원택스님 /

-

다시부의 중심 갱톡

‘다-시-부’는 요즘 테마여행을 좋아하는 MZ세대에게는 익숙한 용어지만 기타 사람들에게는 그리 친숙하지는 않을 것이다. 인도 동북부 지역의 히말라야 남쪽 산기슭에 자리 잡은 ‘다르질링+시킴+부탄왕국…

김규현 /

-

사랑하는 그대 모습, 유리창에 비쳐 보이네

교토에는 아름다운 정원, 일부러 찾아가 볼 만한 정원이 참 많습니다. 한때 교토의 아름다운 정원 100곳을 찾아가 보리라 마음먹은 적이 있었죠. 미즈노 카츠히코의 사진집 『교토명정원京都名庭園』이라는…

서종택 /

-

니까야·아함과 붓다의 육성 법문

열반 설법을 비롯한 붓다의 육성 설법 내용들에 근접하게 하는 문헌은 단연 니까야(빨리어 5부)·아함(한역 4부) 경전이다. 그런데 니까야·아함 문헌을 통해 붓다와 대화하려면 반드시 유념해야 할 점이…

박태원 /

-

7월은 자연 발효의 계절

발효와 부패의 차이는 무엇일까요? 미생물이 자신이 가지고 있는 효소를 이용해 유기물을 분해시키는 과정을 발효라고 합니다. 반면 부패는 발효의 한 형태로 미생물에 의한 유기물, 특히 단백질의 분해로 …

박성희 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.