[거연심우소요]

어첩과 전패를 봉안한 연수전

페이지 정보

정종섭 / 2024 년 6 월 [통권 제134호] / / 작성일24-06-05 09:55 / 조회461회 / 댓글0건본문

거연심우소요居然尋牛逍遙 44 | 등운산 고운사 ③

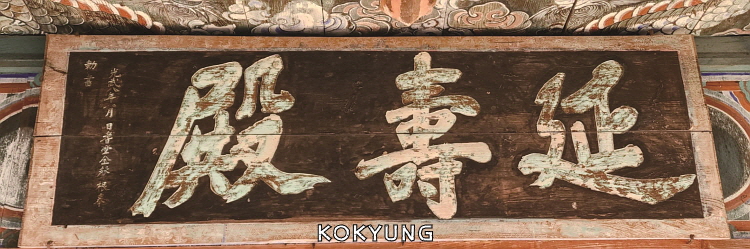

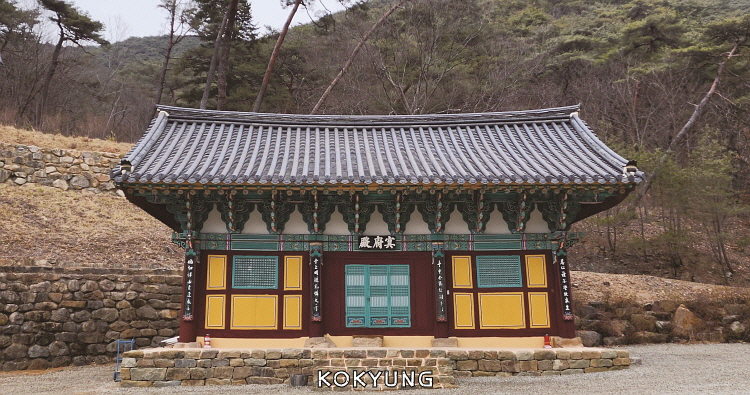

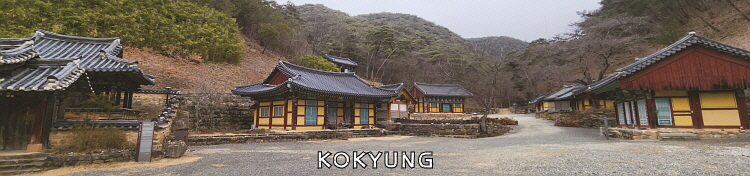

고운대암 옆으로는 연수전延壽殿의 건물이 있다. 연수전은 고운사에서 가장 화려하고 아름다운 건물인데, 그 이름에서 알 수 있듯이 이는 불교 건물이 아니다. 1744년(영조 20)에 영조가 기로소耆老所에 입사한 일로 어첩을 봉안하는 어첩봉안각御帖奉安閣이 마련되었고, 1749년에 기로소봉안각耆老所奉安閣으로 개명되었는데, 1902년에 고종이 기로소에 입사하자 1904년에 국가의 안녕을 비는 축리전祝釐殿을 중건하고 그 이름이 바뀌어 지금의 연수전이 되었다.

기로소와 연수전의 내력

고운사에서는 고종 때에 영수각靈壽閣의 신축을 기로소에 청하였으나 허락되지 않아 축리전의 수리를 허락받아 사헌부司憲府 지평持平을 지낸 천광록千光祿(1851〜1931)이 감독을 맡아 관 주도로 고쳐 짓고 이웃 고을의 건물 일부도 해체하여 여기로 옮겼다. 절에서는 주지인 이만우李萬愚화상이 총괄적인 책임을 맡았다. 삼문三門이 세워지고 봉향각奉香閣, 수직관守直館 등의 건물이 세워지면서 축리전의 이름이 연수전으로 바뀌고, 고종과 왕비의 전패殿牌를 봉안하여 무병장수無病長壽를 기원하는 건물로 되었다. 어첩은 원당에 봉안하였다. 연수전의 관리와 지원 등에 관한 사항을 정한 「연수전수호절목추후마련延壽殿守護節目追後磨鍊」이 제정되어 왕실의 든든한 후원을 입게 되었다.

조선시대에 한양 징청방澄淸坊에 있는 기로소에 입사한 왕으로는 태조, 숙종, 영조, 고종이 있는데, 태조의 입사 여부는 불명확하다. 숙종의 어첩은 1719년에 영의정 김창집金昌集(1648〜1722)이 주도하여 지은 한양 기로소의 영수각靈壽閣에 봉안하였고, 영조의 기로소 원당은 고운사가 되었으며, 고종의 기로소 원당은 순천 송광사가 되었다.

송광사의 성수전聖壽殿은 일본 식민지 시기에 전패가 없어지고 관음전으로 바뀌어 현재는 관음전 일부 벽면의 그림에만 그 흔적이 남아 있다. 그래서 현재 기로소 입사를 계기로 어첩과 전패를 봉안하는 건물로는 고운사 연수전이 온전한 형태로 남아 있는 유일한 건물이어서 보물로 지정되어 있다. 기로소 입사첩인 어첩에는 해당 임금의 생년월일, 입사년월일, 어명御名, 아호雅號가 기록되어 있다. 원래 기로소는 신하들의 상징적인 공간이라서 임금이 입사하는 것은 이상한 일이었지만 영조와 고종은 기로소의 입사를 강력하게 원하여 입사하게 되었다. 그런데 1909년(순종 2)에 오면 기로소 관제 자체가 폐지되었다.

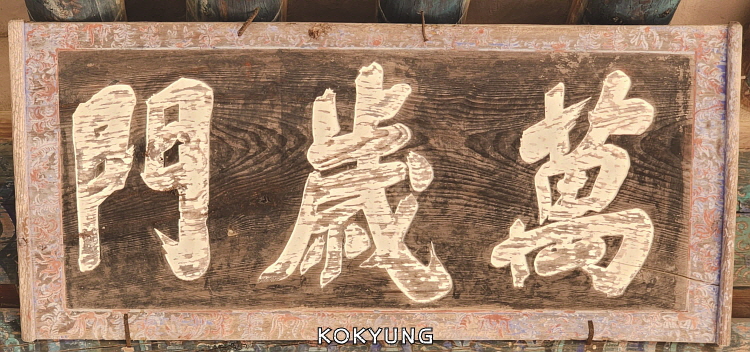

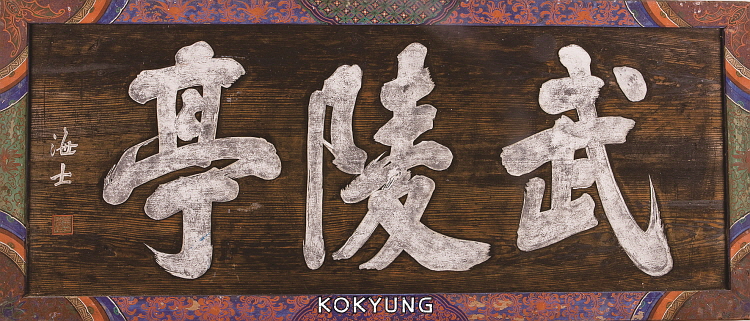

사진 2. 고운사 만세문.

사진 3. 김성근 글씨 만세문 현판.

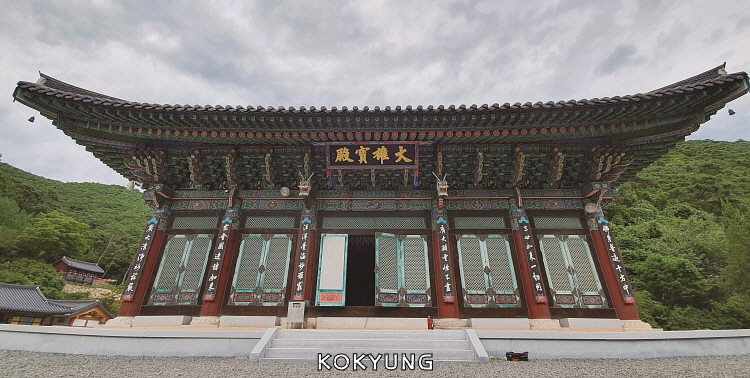

연수전은 한양 기로소의 영수각을 모델로 하여 조성되었다. 삼문은 솟을삼문의 형식에 맞배지붕으로 구성하고, 축대 위에 팔작지붕을 한 단층의 건물을 지었다. 삼문에서 연수전으로 박석을 깐 참도參道를 만들지 않은 것을 보면 한양의 영수각보다는 작게 만든 것으로 보인다. 기타 부속 건물도 지어졌다. 삼문에는 3개의 문 모두에 태극문으로 단청을 하였고, 엄격하게 다듬은 기둥받침 위에 기둥을 세우고, 기둥과 대들보, 서까래, 홍살 등에는 모두 의례에 정해진 법에 따라 단청을 올렸다. 삼문의 이름을 만세문으로 짓고, 해사海士 김성근金聲根(1835〜1919) 선생이 장중하고 활달하게 쓴 「萬歲門」의 현판을 높이 걸었다. 현판의 테두리도 단청으로 화려하게 장식하였다.

연수전 장식에 담긴 상징들

연수전은 정면 3칸, 측면 3칸으로 정사각형의 방실이 사방으로 난간에 둘러싸인 마루 가운데 설치되어 있다. 기둥과 부연, 서까래, 천장, 문틀 등에 연화문, 용문, 태극문 등으로 화려하게 단청하였다. 내부의 감실에는 태조, 숙종, 영조, 고종의 어첩을 봉안하였다.

연수전의 안과 바깥은 화려한 그림으로 장식하였다. 천장에는 청룡과 황룡을 그린 운룡도雲龍圖, 운봉도雲鳳圖, 운학도雲鶴圖를 그렸고, 벽에는 장생도長生圖, 일월도日月圖, 운기도運氣圖, 진설도陳設圖 등을 그려놓았다. 채감 천장에는 원 장식 안에 장수를 상징하는 일日, 용龍, 봉鳳, 구龜, 린麟, 월月의 글자를 각각 썼고, 해와 달 사이에는 사령수四靈獸를 그림 대신에 글씨로 배치하였다.

좌측 외부에는 태극문으로 장식한 가운데 창문을 만들고, 나무판자벽에는 운룡도를 그리고 원 안에 ‘봉각천추鳳閣千秋’, ‘수여산장불노壽如山長不老’라는 문구를 썼다. 우측 외부에는 태극문 장식에 역시 창문을 만들고 나무판자벽에는 연화와 거북, 해 등을 그린 장생도長生圖를 그리고, ‘용루만세龍樓萬歲’, ‘부사해백천추富似海百千秋’라는 문구를 장식한 원 안에 써 놓았다. 황제의 장수 만세를 기원하고 나라의 부귀함이 큰 바다와 같이 영원무궁하기를 비는 내용이다. 내부의 벽에는 기로소의 신하들을 그려 놓았다.

연수전 뒤쪽의 벽화는 흥미롭다. 상단에는 매화, 구름, 영지, 학을 그린 다음에 두보杜甫(712〜770)의 시와 『수신후기搜神後記』의 전고典故를 써서 ‘순첨삼월매위소巡簷三月槑蘤笑, 화표천년학정단華表千年鶴頂丹, 세갑진춘歲甲辰春 시완우단확지중試腕于丹雘之中’이라는 대구를 섰다. ‘처마 주위에 핀 삼월 매화는 웃음 짓고, 천년만에 화표주로 날아든 학의 머리는 붉구나. 갑진년(1904) 봄 단청 중에 쓰다’라는 뜻이다.

하단에는 일각수, 태양, 소나무를 그리고 여백에 ‘송단홀풍일각수松壇忽登一角獸, 마제균신하물사馬蹄麕身何物似, 지유차간복견知有此間復見 승평일월升平日月 성세건곤聖世乾坤 세창룡중춘지상완歲蒼龍仲春之上浣’이라고 붓으로 썼다. ‘소나무 언덕으로 갑자기 외뿔 짐승 오르니, 말발굽에 노루 몸을 한 모습은 어떤 짐승과 닮았나, 이에서 태평세월과 성세聖世의 세상을 다시 봄을 알겠노라. 갑진년 중춘 상순’이라는 말이다.

당대의 명필 김성근 선생의 현판

연수전의 현판은 1904년에 70세의 김성근 선생이 왕명을 받아 해서로 썼는데, 장중하고 미려하다. 글씨는 경복궁景福宮 건춘문建春文의 현판 글씨와 같이 흰색 바탕에 녹색으로 칠하였다. 테두리도 만세문과 같이 화려하게 장식하였다. 김성근 선생은 70세에 기로소에 입소하였다.

김성근 선생은 장동김씨(원 뿌리가 안동일 뿐 한양의 장동壯洞에 대대로 살았기에 안동김씨와 구별하여 장동김씨라고 함) 세도정치 시기(1800〜1863)에 그 집안으로 공조판서와 판부사를 지낸 김온순金蘊淳(1812〜?)의 아들로 태어나 철종 때에 과거에 급제하여 이조판서 등을 지내다가 1884년의 갑신정변甲申政變으로 물러났다.

그 이후에 다시 전라도 관찰사로 1894년에 일어난 동학농민봉기의 진압을 담당하기도 하였고, 1895년의 을미사변乙未事變 때에는 개화파 세력을 규탄하고 일본에 있는 유길준兪吉濬(1856〜1914)과 박영효朴泳孝(1861〜1939)의 처벌을 주장하기도 하였으며, 궁내부특진관, 탁지부대신 등 여러 요직을 맡아 집권세력의 중심인물로 활약하였다.

그는 1902년 경운궁慶運宮의 중화전영건도감中和殿營建都監에서 중화전中和殿의 현판을 담당하기도 했고, 고종의 환갑 잔치와 기로소 입소 잔치를 관장하기도 하였는데, 당시 이러한 그의 임무에 비추어 볼 때 고운사에 연수전을 지을 때도 행정총감독은 천광록이 맡고 인적 물적 준비는 만우화상이 책임을 맡았지만, 연수전의 전체 설계와 장식 등의 구상에서는 김성근 선생이 중요한 역할을 했을 것으로 보인다. 그래서 이 당시에 연수전과 고운사에 여러 현판을 쓴 것이 아닌가 생각된다.

그는 당대의 명필로 뛰어났는데, 그의 글씨는 왕희지王羲之(307〜365)에서 내려오는 첩파帖派의 글씨를 이어받은 풍을 간직하고 있다. 연수전의 현판이나 만세문의 현판은 기본적으로 이러한 풍격을 가지고 있다. 특히 그는 북송의 미불米芾(1051〜1107)의 서풍을 잘 구사하였는데, 고운대암의 현판에도 그러한 특징이 나타나 있다. 김성근 선생이 쓴 현판 글씨로 가장 수려한 것으로는 안동 와룡면 도수곡桃樹谷에 소재한 눌헌訥軒 이응李應(1536〜1597)을 기리는 정자인 무릉정武陵亭의 화려한 현판을 들고 싶다. 무릉도원의 정자라는 의미로 붙인 이름을 해서로 크게 쓴 것인데, 장중하고 웅혼하다.

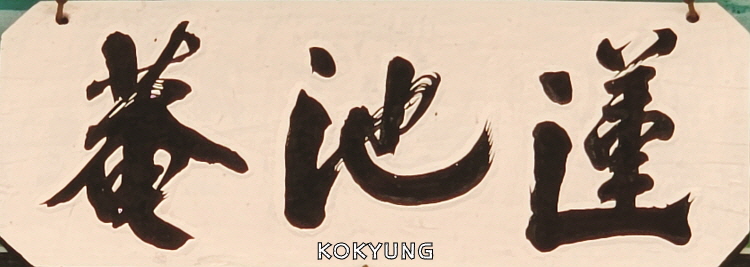

연수전 옆으로는 연지암蓮池庵이 나란히 있다. 옛날에는 연꽃을 심은 조그만 연지蓮池가 있었는데 이는 메워져 없어지고, 현재의 연지암도 옛터에서 아래쪽으로 조금 위치를 옮겨 근래에 새로 지었으며, 현판만 과거의 모습을 간직하고 있다. 연지암의 현판은 행서로 썼는데, 낙관은 없으나 운필로 보건대 역시 김성근 선생의 글씨로 보인다.

해동제일의 지장도량

연지암과 옆으로 나란히 서 있는 것이 명부전인데, 북원구역에서 골짜기의 가장 안쪽에 자리 잡고 있다. 명부전에는 지장보살을 모시고 있는데 고운사의 지장보살은 영험하다고 알려져 철원의 심원사深源寺, 고창의 선운사禪雲寺 도솔암과 함께 해동 3대 지장도량으로 꼽힌다. 그래서 고운사는 해동제일의 지장도량임을 내세우고 있고, 많은 불자들의 발걸음이 끊이지 않는다.

살아 있을 때 참된 삶을 살아야지 못된 짓을 하고 죽기 전에 참회하여 봤자 지옥 이외에 어디에도 갈 곳이 없으리라. 명부전은 300여 년 전에 지어진 건물로 그 형태가 영주 부석사浮石寺의 조사전이나 안동 봉정사鳳停寺의 극락전과 같은 모양을 하고 있다. 단순하고 고졸한 모습에 높은 격조가 느껴진다.

고운사의 경우에는 계곡을 따라 남북 양쪽의 산기슭으로 북원北院 구역과 남원南院 구역으로 나누어져 전각들이 세워지고 없어지기를 여러 차례 반복했다. 1980년대에 가운루 뒤쪽 계곡을 모두 메워 평지로 만들었기 때문에 지금은 양쪽 구역이 연결되어 옛 풍광은 짐작하기조차 어렵다.

과거 남원구역에는 가장 안쪽에 있는 삼성각으로부터 바깥으로 나오며 적묵당寂黙堂, 아거각我渠閣, 약사전, 대웅보전大雄寶殿이 서 있다. 아거각은 원래는 서산대사와 승려들의 진영을 봉안했던 영각影閣이었는데, 고승들의 진영은 따로 보관하고 있고 현재는 승려의 처소로 사용되고 있다. 요즘은 현판, 주련, 고승의 진영, 당우의 문짝, 하물며 석탑, 수조 등 뭐든지 가리지 않고 훔쳐 가고 있으니 영각에 놔둘 수가 없다.

묘향산 원적암에 주석하던 서산대사는 입적하기 전에 자신의 진영眞影을 보고는 ‘팔십년전거시아八十年前渠是我 팔십년후아시거八十年後我是渠’라고 영찬影讚을 지었는데, 여기서 글자를 따와 영각의 이름을 아거각이라고 지었다. ‘팔십년 전에는 그대가 나였는데, 팔십년 후에는 내가 그대로구나’라는 말인데, 그대가 붓다를 일컫는 것이라면, 생전에는 내가 붓다를 쫓아 살았는데, 죽고 나니 내가 그림 속의 붓다가 되었다는 뜻인 것 같다.

약사전에는 통일신라시대에 조성된 것으로 보이는 석조여래좌상이 있다. 약사여래라고 보기는 어렵다. 항마촉지인降魔觸地印을 하고 있는 수인手印의 모양으로 보면 석가모니불이다. 석조여래좌상은 불좌대, 불상, 광배光背를 온전히 갖추고 있으며, 고운사에서 가장 오래된 불상이다. 여래상은 오른쪽 어깨를 드러내고 있고, 좌대는 아래에는 복련伏蓮 즉 연꽃잎을 아래로 엎어놓은 형태이며, 가운데는 팔각의 기둥이 서 있고, 그 위에 앙련仰蓮 즉 위로 떠받드는 연꽃잎을 두 겹으로 새겨놓았다. 광배는 화려하기 이를 데 없다. 머리와 몸의 광배는 연꽃과 덩굴무늬로 새겼고, 가장자리를 타오르는 불꽃 모양으로 새겨놓았다.

약사전에 봉안되어 있는 석조여래좌상이 약사여래상이 아니고 석가여래상인 것을 보면, 혹시 모니전에 있었던 불상일지도 모르고 옛날 인근에 있는 안동 갈라산의 낙타사에서 가져왔다는 석가여래상이 바로 이 석조여래좌상이 아닌가 하는 생각도 들었다.

대웅보전은 남원 구역에 위치하고 있는데, 옛날에는 이곳에 석가모니불을 모신 모니전牟尼殿이 있었다. 이 모니전은 1835년의 화재로 대웅전, 금당, 관음전, 백련당이 소실된 후 새로 지어진 것이다. 가람의 배치도 그러하거니와 석가모니불을 모시는 불전佛殿을 대웅전이라고 하지 않고 모니전이라고 한 점으로 볼 때, 고운사는 주불전을 아미타불을 모신 극락전으로 하였던 것 같다. 그러한 것으로 미루어 보면, 고운사는 현세불인 석가모니불보다는 사후세계를 관장하는 아미타불을 더 중요시하는 미타신앙의 도량이었음을 추측해 볼 수 있다.

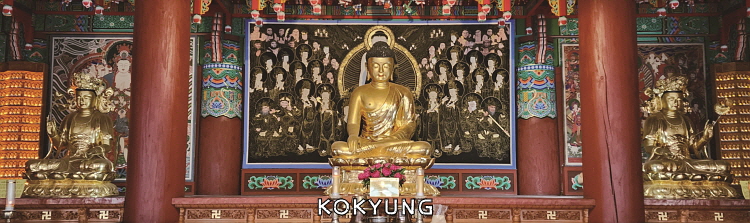

대웅전과 삼존불

현재의 대웅보전은 1992년에 새로 신축한 것이고, 그곳에 있던 모니전의 건물은 현재 나한전羅漢殿으로 바뀌어 옮겨져 있다. 대웅보전에는 이름에 맞게 석가모니불과 문수보살과 보현보살이 봉안되어 있다.

사찰의 대웅전을 보면, 석가모니불과 협시보살을 모두 좌상으로 조성하여 같은 불단 위에 나란히 배치하고 있는 경우를 볼 수 있는데, 협시보살을 석가모니불보다 아래쪽에 입상으로 봉안하는 것이 옳다고 생각된다. 물론 관음전이나 지장전과 같이 관세음보살상이나 지장보살상을 독립적으로 봉안하는 경우에는 좌상으로 조성하여 봉안할 수 있지만, 그 위차를 보건대 붓다와 보살을 같은 레벨에 배치하는 것은 맞지 않다.

과거에 전란을 거치면서 사찰의 당우들이 불타버리고 불상과 보살상만 남아 있는 경우에 이들을 남아 있는 건물 하나에 모두 모아 봉안하는 바람에 그 상태가 현재까지 그대로 있는 경우가 있다. 절의 사정이 어렵던 시절 화마에서 살아남은 불상들과 현판을 배치하다 보니 전각 안에 봉안한 불상과 현판의 이름이 서로 합치하지 않는 경우도 있다. 석가모니불상을 모시고 극락전의 현판이 걸려 있다든가, 비로자나불상이 봉안된 전각에 대웅전이라는 현판이 걸려 있는 경우이다. 근래에는 이러한 것들이 많이 정리되기는 했지만, 여전히 혼란스러운 모습도 남아 있다.

대웅보전의 현판과 주련은 나의 외우畏友 율산栗山 리홍재李洪宰(1957〜) 선생이 썼다. 20대부터 서실을 열어 일찍부터 한국 서예계의 기린아麒麟兒로 주목을 받은 율산 선생이 한참 서법을 탐구할 때 쓴 글씨로 강건하고 멋이 있다. 우리나라의 사찰에는 전각에 현판을 걸고 기둥에 영련楹聯을 걸었는데, 중국과 그에서 영향을 받은 일본에서는 기둥을 단청이나 조각으로 장식하거나 중요한 진언이나 핵심 법어를 새긴 것을 몇 개의 기둥에만 걸었다. 그러나 우리나라에서는 불경의 구절이나 시구 등을 기둥마다 새겨 걸었는데, 이는 유가儒家 건축의 영향을 받은 것으로 보인다. 궁궐이나 사대부의 사가私家나 별장, 누정樓亭 등의 건물에는 유가의 문헌에 나오는 중요 구절이나 시구 등을 새긴 목판을 기둥의 수에 맞추어 새겨 걸었다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

천 줄기 눈물만 흐르네

구미에 있는 천생산(408m)은 정상이 절벽으로 둘러싸여 평평하게 생겼습니다. 동네 사람들은 함지박처럼 생긴 이 산을 방티산이라고 불렀습니다. 팔부 능선에 성벽을 쌓아 산성으로 만들어 전란 시 방어…

서종택 /

-

성철 종정예하의 부처님오신날 한글법어 탄생 비화祕話

※ 6월호 목탁소리는 불기 2568년 5월 5일, 부처님오신날을 앞두고 봉은사 법왕루에서 열린 제40회 백고좌대법회에서 하신 법문을 요약해 소개합니다. 백련암 오르는 돌계단 중간…

원택스님 /

-

35불 불명참회와 관허공장법

지난 호에서 53불도상의 의미를 밝히고 조선시대까지 현존한 우리나라 53불신앙을 살펴보았다. 수(581∼618)나라 때 조성된 영천사 대주성굴의 53불과 우리나라의 53불 신앙은 수행자들의 과거 좌…

고혜련 /

-

천금을 주고 먹는 채소음식

사찰음식은 더하기 음식이 아니라 빼기 음식입니다. 세간에서의 음식은 여러 가지 재료와 양념을 더하는 데 비법이 있다지만 사찰음식은 빼는 데 비법이 숨어 있습니다. 조리 시간도 아주 짧습니다. 전통 …

박성희 /

-

티베트 불교의 환생제도

티베트 불교를 이야기할 때 흔히 ‘린뽀체(Rinpoche)’, 즉 ‘뚤꾸(주1)’란 용어를 자주 만나게 된다. 그리고 달라이 라마의 환생으로 이야기는 이어지게 마련이다. 그러나 사실 이 전생제도는 …

김규현 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.